Удивительный факт: в начале ХХ века не кто-нибудь, а русские купцы увозили в Москву полотна Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо, в то время как во Франции эта живопись в лучшем случае вызывала равнодушие, а чаще — едкие насмешки и издевательства.

Благодаря поразительной интуиции богатый русский купец собрал накануне Первой мировой войны в своем московском особняке уникальную коллекцию французской живописи конца XIX — начала ХХ века, став величайшим коллекционером столетия.

Уроженец Боровска, дед Сергея Василий Петрович Щукин бежал в 1812 году из разоренного французами города. Обосновавшись в Москве, занялся торговлей мануфактурным товаром, воспользовавшись послевоенным подъемом. В 1836 году его дело унаследовали шестеро сыновей, служивших продавцами в лавке (или, как говорили тогда, «сидельцами в амбаре»). Быстро сколотить капитал удается самому энергичному. В 1856 году Иван Васильевич Щукин — уже купец Первой гильдии, владелец собственной торговой фирмы, входившей в десятку крупнейших российских скупщиков текстиля. Сделав большие деньги на торговых операциях, Иван Щукин вошел в число учредителей Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, а также стал крупным акционером текстильных фабрик Цинделя и Прохорова. А когда в России стали основываться банки (какая же торговля без кредитов), оказался одним из учредителей нескольких крупных финансовых организаций. В 1875 году вместе со своим старинным приятелем Кузьмой Солдатенковым, разбогатевшим на текстиле и банковском деле, он основал Трехгорный пивоваренный завод, который быстро стал самым крупным производителем пива в России и одним из ведущих в Европе.

Состояние Ивана Васильевича Щукина к середине XIX века исчислялось миллионами. За 250 000 рублей был приобретен трехэтажный каменный особняк с садом, оранжереей и мебелью в Лопухинском переулке. В 1882 году за 160 000 золотых рублей куплена усадьба князей Трубецких в Большом Знаменском переулке близ Кремля: двухэтажный особняк с гектаром земли. В особняке в 1886 году поселился с семьей Сергей Щукин.Он родился в дореформенном 1854-м, учился в пореформенные 1860-е, стажировался за границей в 1870-е, вошел в семейное дело в 1880-е, стал покупать импрессионистов в 1890-е, Гогена и Матисса — в 1900-е, Дерена и Пикассо — в 1910-е, а умер в Париже за несколько лет до начала Второй мировой войны.

Купеческий сын позволил себе увлечься новым искусством, на что не мог решиться ни один аристократ, обремененный кучей семейных предрассудков и табу. Обладавший отвагой и редкой интуицией потомок боровских лавочников сумел собрать две сотни шедевров и рискнул заказать Матиссу панно «Танец» с обнаженными фигурами, которое спустя сто лет назовут Джокондой нового искусства.

Слова «купец», «лавка», «амбар» мгновенно переносят нас в пьесы Островского, к русскому купечеству, представление о дремучести которого сильно преувеличено. Разговоры о «темном царстве» и отце-невежде — не про Сергея Щукина и его четверых братьев, которые выросли в богатейшей, западно ориентированной купеческой семье, учились в Европе, знали языки, разбирались в искусстве и состояли в родстве со всей московской денежной аристократией второй половины XIX века.

Сергей Щукин сделался азартным собирателем лишь после сорока. Его братья были одержимы этой страстью с молодости: «Стоит нам посмотреть на рисунок, картину или любую другую вещь, как мы настораживаемся. Не можем сразу определить, в чем дело, но что-то чувствуем», — говорил о фамильном щукинском нюхе старший брат Сергея Дмитрий Щукин. Иван Щукин, самый младший из братьев, жил в Париже, где преподавал русскую историю и историю религий, откуда посылал корреспонденции в русские газеты, подписываясь Jean Brochet (Иван Щука). Именно Иван Щукин, украсивший свою парижскую квартиру работами Дега, Мане и Сезанна, привлек внимание Сергея к новому искусству.

Первые полотна импрессионистов — пейзажи Клода Моне и Камиля Писсарро — прибывают в нарядный особняк в Знаменке в 1898 году. Меньше чем за 20 лет оптовый торговец текстилем Сергей Иванович Щукин купит 256 произведений художников импрессионистов и постимпрессионистов, фовистов и кубистов.В 1890 году после смерти отца Сергей Щукин встал во главе семейного предприятия. Четверть века он управлял настоящей текстильной империей: оборот торгового дома «И. В. Щукин с сыновьями» был огромным, к 1914 году капитал фирмы составлял 10 млн рублей.

Сергей сильно заикался и был маленького роста и оттого старался быть успешнее, известнее и богаче братьев. В Москве его уважительно называли «министр коммерции». Всю жизнь он нуждался в сильных эмоциях — они были необходимы ему как воздух. По собственной воле Сергей Щукин воздвигал перед собой препятствия и с блеском их преодолевал: мог провернуть рискованную сделку, уплыть в Индию, пройти с караваном по Синайской пустыне или купить Пикассо или Матисса, приведя в шоковое состояние окружающих.В 1904 году Сергею Щукину исполнилось пятьдесят. На стенах гостиной дворца князей Трубецких, в котором он живет с красавицей Лидией, тремя сыновьями и дочерью, сияют, словно драгоценные бриллианты, танцовщицы Дега (по 35 000 франков за каждую; стоимость одного золотого рубля в 1900 году составляла 2,6 золотого французского франка и равнялась нынешним €10).

Уже куплены «Скалы в Бель-Иль», «Лондонские туманы» и «Завтрак на траве» Клода Моне. За пять лет он приобрел более 50 полотен, но увлечение символистами и импрессионистами остается в прошлом: в Москву мчатся полотна Гогена, Сезанна и Ван Гога.

Пики увлечения Гогеном, словно кривая кардиограммы, фиксируют пережитые Щукиным трагедии. Осенью 1905 года из дома исчез младший сын Сережа, через год на берег Москвы-реки весеннее половодье выбросило его тело. В январе 1907 года скоротечный рак унес в могилу жену, 43-летнюю Лидию, в январе 1908 года в Париже покончил с собой младший брат Иван, страстный коллекционер и ученый, недавно возведенный в кавалеры ордена Почетного легиона. И опять страшный январь. В 1910 году выстрелом из пистолета сводит счеты с жизнью средний сын Гриша.

В 1906 году, похоронив сына Сережу, Сергей Иванович купил полную неги и сладострастия «А, ты ревнуешь?» Гогена. После скоропостижной кончины обожаемой жены он на год потерял интерес к живописи, буквально удалившись в пустыню. В октября 1907 года Щукин отплыл в Александрию, где его уже ожидал караван, собранный конторой Кука, бюро путешествий Ch. Cook & Son: 18 верблюдов, 15 бедуинов, два переводчика, повар и слуга. Он решил забыть о культурной жизни и пройти по пустыне: жить в палатке, питаться, как настоящий бедуин, финиками и хлебом и «прожить так, как жили 2000–3000 лет до Р. Х. Телеграфы, телефоны, железные дороги, пароходы, роскошные отели, автомобили, театры, галереи — одним словом, все внешние условия нашей жизни, вся наша так называемая культура должна быть оставлена и забыта», — писал Щукин в своем «Синайском дневнике».

И вот он уже готов заплатить за таитянскую Венеру Гогена, прекрасную «Жену короля», немыслимую цену — 30 000 франков (учитывая, что огромный холст «Сбор плодов» обходится ему в 17 000, а стандартная цена полотна художника — 8000 франков).

Именно первобытное спокойствие таитянских полотен легло бальзамом на душу обезумевшего от горя вдовца: на «гогеновский иконостас», устроенный в парадной столовой, было потрачено больше 100 000 франков.

К восприятию новой живописи владелец текстильной империи был подготовлен: подбор ассортимента тканей выработал у него профессиональное отношение к цвету и рисунку.

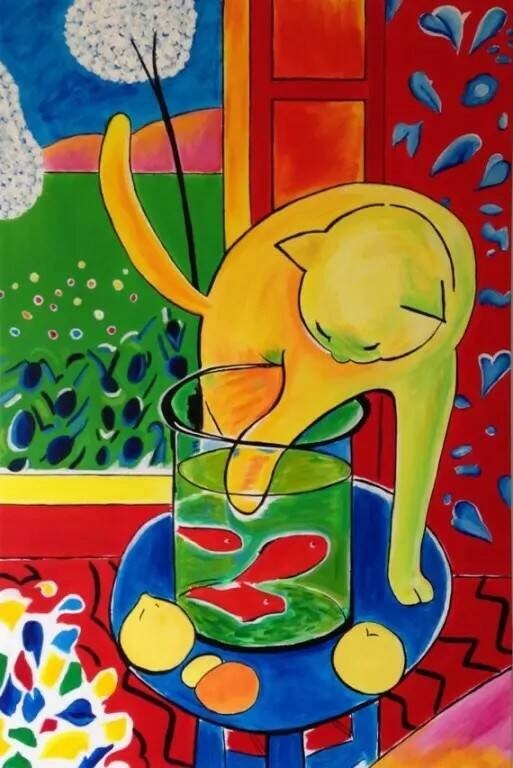

В живопись Матисса Щукин влюбился всем сердцем, раз и навсегда. По натуре и темпераменту Сергей Щукин, как верно отметил художник и критик Игорь Грабарь, был «собирателем искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего, вернее завтрашнего, а не вчерашнего дня». В 1909 году он рискнет заказать Матиссу огромные декоративные панно с обнаженными фигурами. Рискованные вещи, щадя деловых людей, Щукин обычно «выдерживал» в кабинете, а «Танец» выставил на парадной лестнице. Он настолько искренне верил в то, что живописи Матисса принадлежит будущее, что бросил вызов консервативному русскому обществу.

«Будут кричать, смеяться, но, поскольку, по моему убеждению, Ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником и в конце концов я одержу победу», — написал Щукин Матиссу. «Требовалась смелость написать панно, но требовалась и отвага купить их», — скажет художник.

Осенью 1911 года Анри Матисс приехал в Москву. Не всех иностранных знаменитостей встречали с такими почестями, как его. На открытках с видами Москвы Матисс писал друзьям, что не сумел увидеть Le Czar, но путешествием доволен, погода здесь ужасающая, но жить в Москве шикарно — «здесь кутят с вечера до утра», благодаря чему «у города есть свое лицо и образ, примитивный, совершенно прекрасный и даже немного дикий».

Матисс приехал в Россию в конце октября и, конечно же, мечтал увидеть настоящую русскую зиму со снегом, но вместо снега шел дождь. Зато он увидел иконы. «Я десять лет потратил на искание того, что ваши художники открыли еще в XIV веке. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас», — любил потом пересказывать Сергей Щукин слова Матисса.

Гость только и делал, что осматривал достопримечательности, давал интервью, посещал театры и званые обеды, неизменно становясь героем вечера. Щукин рассказывал, что Матисс у него «зажился»: «пьет шампанское, ест осетрины и хвалит иконы; не хочет-де в Париж». А еще «говорят, что картину Матисса, выписанную им себе, [Щукин] сам же у себя подмалевал и Матисс-де сделал вид, что этого не заметил». Действительно, скандальное панно, так возмутившее посетителей парижского Осеннего салона 1910 года, «Музыка», в Большом Знаменском переулке висело на парадной лестнице особняка вместе с «Танцем». Смутившийся собственной смелости Сергей Иванович «Музыку» подкорректировал, закрасив причинное место у маленького флейтиста.

Поэтому, когда гость впервые поднимался по лестнице его московского дома, Щукин сильно нервничал. Старший сын Иван рассказывал, что Матисс сделал вид, что ничего не произошло, но вскользь заметил, что «фиговые листочки», в сущности, ничего не меняют. Но Матисса задела развеска собственных картин. Висели они по разным комнатам и вдобавок под сильным наклоном, под стеклом, на манер старых мастеров. Тут Матисс рассердился не на шутку и заявил, что подобное экспозиционное творчество способно убить не только его живопись, но даже и слона.

«Анри Матисс… поработил весь дом Щукина и велел ему повесить только свои работы, а остальное отправить на чердак. Щукин мог бы оставить по крайней мере Пи-пи-ка-саса, но Ма-ма-ма-тисс не разрешает», — язвил критик Эмилий Метнер, передразнивая заикание Сергея Ивановича. В результате авторской развески сложился интерьер розовой гостиной. «Нежно сверкает позолота, и мягко переливаются пастельные тона шелка. А на стенах повсюду ослепительной красочности картины», — писал Василий Кандинский. Щукин не раз повторял, что зал Матисса для него — «оранжерея ароматная, а иногда и ядовитая, но всегда прекрасных орхидей».

Но в начале 1910-х Щукин начал «изменять» Матиссу, активно приобретая картины Пикассо и Дерена.

Даже уступив Пикассо по числу работ (тройка лидеров парижского авангарда выглядела следующим образом: Пикассо — 50, Матисс — 37, Дерен — 16 работ), Матисс оставался вне конкуренции. Разлюбить его «праздник и ликование красок» Щукин так и не смог.

Щукинские «лекции и восторженные пояснения новых веяний живописи Парижа» потрясали, по словам князя Сергея Щербатова, академические основы преподавания, подрывали авторитет учителей, «революционировали молодежь и порождали немедленную фанатическую подражательность». Щукин возложил на себя миссию просветителя, наставника, пропагандиста нового искусства и с удовольствием водил экскурсии по залам своей галереи, а «молодежь стояла разинув рты, похожая на эскимосов, слушающих граммофон», перед холстами художников крайнего течения.

Овеществленным результатом щукинского просветительства стало знаменитое на весь мир искусство первого русского авангарда. Можно без преувеличения сказать, что генерация русских авангардистов «вылупилась» в нарядном московском дворце. Творческая молодежь была обязана хозяину галереи в Знаменском переулке узнаванием иной живописной культуры. Делавшим первые шаги в искусстве хватало одного посещения Знаменского, чтобы начать строить картины а-ля Сезанн, плениться экзотикой Гогена или декоративностью Матисса. Разрыв между российским и западным искусством, еще вчера считавшийся непреодолимым, быстро сокращался.

«Виной» тому был Сергей Иванович Щукин. Все самое лучшее и самое интересное он увозил в Москву. Потрясающий нюх на все действительно новое и значительное позволял ему неизменно оставаться лидером. Даже если понравившегося художника уже открыл кто-то другой, Щукину все равно удавалось обойти конкурентов — количеством или качеством купленных вещей, а иногда тем и другим сразу.

В августе 1914-го границы закрылись, русские банки отказывались переводить деньги, и о покупках в Европе пришлось забыть. Зарезервированную у Матисса «Женщину на высоком стуле» (ныне в собрании МоМА) Щукин так не смог получить. Последним, тридцать седьмым по счету полотном художника в коллекции остался «Портрет мадам Матисс».

В августе 1918 года Щукин успел исчезнуть из России до начала красного террора: он уехал из города вместе со старшим сыном Иваном (который закончит Сорбонну и станет ведущим специалистом по персидской миниатюре) на так называемом Украинском поезде.

Оставшаяся в Москве коллекция в ноябре 1918 года была национализирована. Ее «кончину» Сергей Иванович Щукин пережил так же, как пережил смерть своих сыновей, жены, братьев, — глядя на картины. В изгнании он провел почти 20 лет и в январе 1936 года тихо скончался в Париже в своей квартире на улице Вилем, где о прошлых кумирах ему напоминали висящие на стенах голубые и розовые Дюфи и мрачноватая живопись Ле Фоконье.

Щукины никогда не нуждались. Предусмотрительный Сергей Иванович перед войной перевел свое личное состояние в шведский Stockholms Handelsbank.Но с коллекционированием было покончено раз и навсегда. Уговорить Сергея Ивановича хотя бы сделать вид, что он снова покупает, не удалось ни одному из парижских маршанов.

Коллекция, которую Рокфеллеры собирали более ста лет, в 2018 году продана на торгах Сhristie's за $830 млн, а коллекция, созданная Сергеем Щукиным за 20 лет, сегодня оценивается от $5 млрд

Благодаря поразительной интуиции богатый русский купец собрал накануне Первой мировой войны в своем московском особняке уникальную коллекцию французской живописи конца XIX — начала ХХ века, став величайшим коллекционером столетия.

Уроженец Боровска, дед Сергея Василий Петрович Щукин бежал в 1812 году из разоренного французами города. Обосновавшись в Москве, занялся торговлей мануфактурным товаром, воспользовавшись послевоенным подъемом. В 1836 году его дело унаследовали шестеро сыновей, служивших продавцами в лавке (или, как говорили тогда, «сидельцами в амбаре»). Быстро сколотить капитал удается самому энергичному. В 1856 году Иван Васильевич Щукин — уже купец Первой гильдии, владелец собственной торговой фирмы, входившей в десятку крупнейших российских скупщиков текстиля. Сделав большие деньги на торговых операциях, Иван Щукин вошел в число учредителей Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, а также стал крупным акционером текстильных фабрик Цинделя и Прохорова. А когда в России стали основываться банки (какая же торговля без кредитов), оказался одним из учредителей нескольких крупных финансовых организаций. В 1875 году вместе со своим старинным приятелем Кузьмой Солдатенковым, разбогатевшим на текстиле и банковском деле, он основал Трехгорный пивоваренный завод, который быстро стал самым крупным производителем пива в России и одним из ведущих в Европе.

Состояние Ивана Васильевича Щукина к середине XIX века исчислялось миллионами. За 250 000 рублей был приобретен трехэтажный каменный особняк с садом, оранжереей и мебелью в Лопухинском переулке. В 1882 году за 160 000 золотых рублей куплена усадьба князей Трубецких в Большом Знаменском переулке близ Кремля: двухэтажный особняк с гектаром земли. В особняке в 1886 году поселился с семьей Сергей Щукин.Он родился в дореформенном 1854-м, учился в пореформенные 1860-е, стажировался за границей в 1870-е, вошел в семейное дело в 1880-е, стал покупать импрессионистов в 1890-е, Гогена и Матисса — в 1900-е, Дерена и Пикассо — в 1910-е, а умер в Париже за несколько лет до начала Второй мировой войны.

Купеческий сын позволил себе увлечься новым искусством, на что не мог решиться ни один аристократ, обремененный кучей семейных предрассудков и табу. Обладавший отвагой и редкой интуицией потомок боровских лавочников сумел собрать две сотни шедевров и рискнул заказать Матиссу панно «Танец» с обнаженными фигурами, которое спустя сто лет назовут Джокондой нового искусства.

Слова «купец», «лавка», «амбар» мгновенно переносят нас в пьесы Островского, к русскому купечеству, представление о дремучести которого сильно преувеличено. Разговоры о «темном царстве» и отце-невежде — не про Сергея Щукина и его четверых братьев, которые выросли в богатейшей, западно ориентированной купеческой семье, учились в Европе, знали языки, разбирались в искусстве и состояли в родстве со всей московской денежной аристократией второй половины XIX века.

Сергей Щукин сделался азартным собирателем лишь после сорока. Его братья были одержимы этой страстью с молодости: «Стоит нам посмотреть на рисунок, картину или любую другую вещь, как мы настораживаемся. Не можем сразу определить, в чем дело, но что-то чувствуем», — говорил о фамильном щукинском нюхе старший брат Сергея Дмитрий Щукин. Иван Щукин, самый младший из братьев, жил в Париже, где преподавал русскую историю и историю религий, откуда посылал корреспонденции в русские газеты, подписываясь Jean Brochet (Иван Щука). Именно Иван Щукин, украсивший свою парижскую квартиру работами Дега, Мане и Сезанна, привлек внимание Сергея к новому искусству.

Первые полотна импрессионистов — пейзажи Клода Моне и Камиля Писсарро — прибывают в нарядный особняк в Знаменке в 1898 году. Меньше чем за 20 лет оптовый торговец текстилем Сергей Иванович Щукин купит 256 произведений художников импрессионистов и постимпрессионистов, фовистов и кубистов.В 1890 году после смерти отца Сергей Щукин встал во главе семейного предприятия. Четверть века он управлял настоящей текстильной империей: оборот торгового дома «И. В. Щукин с сыновьями» был огромным, к 1914 году капитал фирмы составлял 10 млн рублей.

Сергей сильно заикался и был маленького роста и оттого старался быть успешнее, известнее и богаче братьев. В Москве его уважительно называли «министр коммерции». Всю жизнь он нуждался в сильных эмоциях — они были необходимы ему как воздух. По собственной воле Сергей Щукин воздвигал перед собой препятствия и с блеском их преодолевал: мог провернуть рискованную сделку, уплыть в Индию, пройти с караваном по Синайской пустыне или купить Пикассо или Матисса, приведя в шоковое состояние окружающих.В 1904 году Сергею Щукину исполнилось пятьдесят. На стенах гостиной дворца князей Трубецких, в котором он живет с красавицей Лидией, тремя сыновьями и дочерью, сияют, словно драгоценные бриллианты, танцовщицы Дега (по 35 000 франков за каждую; стоимость одного золотого рубля в 1900 году составляла 2,6 золотого французского франка и равнялась нынешним €10).

Уже куплены «Скалы в Бель-Иль», «Лондонские туманы» и «Завтрак на траве» Клода Моне. За пять лет он приобрел более 50 полотен, но увлечение символистами и импрессионистами остается в прошлом: в Москву мчатся полотна Гогена, Сезанна и Ван Гога.

Пики увлечения Гогеном, словно кривая кардиограммы, фиксируют пережитые Щукиным трагедии. Осенью 1905 года из дома исчез младший сын Сережа, через год на берег Москвы-реки весеннее половодье выбросило его тело. В январе 1907 года скоротечный рак унес в могилу жену, 43-летнюю Лидию, в январе 1908 года в Париже покончил с собой младший брат Иван, страстный коллекционер и ученый, недавно возведенный в кавалеры ордена Почетного легиона. И опять страшный январь. В 1910 году выстрелом из пистолета сводит счеты с жизнью средний сын Гриша.

В 1906 году, похоронив сына Сережу, Сергей Иванович купил полную неги и сладострастия «А, ты ревнуешь?» Гогена. После скоропостижной кончины обожаемой жены он на год потерял интерес к живописи, буквально удалившись в пустыню. В октября 1907 года Щукин отплыл в Александрию, где его уже ожидал караван, собранный конторой Кука, бюро путешествий Ch. Cook & Son: 18 верблюдов, 15 бедуинов, два переводчика, повар и слуга. Он решил забыть о культурной жизни и пройти по пустыне: жить в палатке, питаться, как настоящий бедуин, финиками и хлебом и «прожить так, как жили 2000–3000 лет до Р. Х. Телеграфы, телефоны, железные дороги, пароходы, роскошные отели, автомобили, театры, галереи — одним словом, все внешние условия нашей жизни, вся наша так называемая культура должна быть оставлена и забыта», — писал Щукин в своем «Синайском дневнике».

И вот он уже готов заплатить за таитянскую Венеру Гогена, прекрасную «Жену короля», немыслимую цену — 30 000 франков (учитывая, что огромный холст «Сбор плодов» обходится ему в 17 000, а стандартная цена полотна художника — 8000 франков).

Именно первобытное спокойствие таитянских полотен легло бальзамом на душу обезумевшего от горя вдовца: на «гогеновский иконостас», устроенный в парадной столовой, было потрачено больше 100 000 франков.

К восприятию новой живописи владелец текстильной империи был подготовлен: подбор ассортимента тканей выработал у него профессиональное отношение к цвету и рисунку.

В живопись Матисса Щукин влюбился всем сердцем, раз и навсегда. По натуре и темпераменту Сергей Щукин, как верно отметил художник и критик Игорь Грабарь, был «собирателем искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего, вернее завтрашнего, а не вчерашнего дня». В 1909 году он рискнет заказать Матиссу огромные декоративные панно с обнаженными фигурами. Рискованные вещи, щадя деловых людей, Щукин обычно «выдерживал» в кабинете, а «Танец» выставил на парадной лестнице. Он настолько искренне верил в то, что живописи Матисса принадлежит будущее, что бросил вызов консервативному русскому обществу.

«Будут кричать, смеяться, но, поскольку, по моему убеждению, Ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником и в конце концов я одержу победу», — написал Щукин Матиссу. «Требовалась смелость написать панно, но требовалась и отвага купить их», — скажет художник.

Осенью 1911 года Анри Матисс приехал в Москву. Не всех иностранных знаменитостей встречали с такими почестями, как его. На открытках с видами Москвы Матисс писал друзьям, что не сумел увидеть Le Czar, но путешествием доволен, погода здесь ужасающая, но жить в Москве шикарно — «здесь кутят с вечера до утра», благодаря чему «у города есть свое лицо и образ, примитивный, совершенно прекрасный и даже немного дикий».

Матисс приехал в Россию в конце октября и, конечно же, мечтал увидеть настоящую русскую зиму со снегом, но вместо снега шел дождь. Зато он увидел иконы. «Я десять лет потратил на искание того, что ваши художники открыли еще в XIV веке. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас», — любил потом пересказывать Сергей Щукин слова Матисса.

Гость только и делал, что осматривал достопримечательности, давал интервью, посещал театры и званые обеды, неизменно становясь героем вечера. Щукин рассказывал, что Матисс у него «зажился»: «пьет шампанское, ест осетрины и хвалит иконы; не хочет-де в Париж». А еще «говорят, что картину Матисса, выписанную им себе, [Щукин] сам же у себя подмалевал и Матисс-де сделал вид, что этого не заметил». Действительно, скандальное панно, так возмутившее посетителей парижского Осеннего салона 1910 года, «Музыка», в Большом Знаменском переулке висело на парадной лестнице особняка вместе с «Танцем». Смутившийся собственной смелости Сергей Иванович «Музыку» подкорректировал, закрасив причинное место у маленького флейтиста.

Поэтому, когда гость впервые поднимался по лестнице его московского дома, Щукин сильно нервничал. Старший сын Иван рассказывал, что Матисс сделал вид, что ничего не произошло, но вскользь заметил, что «фиговые листочки», в сущности, ничего не меняют. Но Матисса задела развеска собственных картин. Висели они по разным комнатам и вдобавок под сильным наклоном, под стеклом, на манер старых мастеров. Тут Матисс рассердился не на шутку и заявил, что подобное экспозиционное творчество способно убить не только его живопись, но даже и слона.

«Анри Матисс… поработил весь дом Щукина и велел ему повесить только свои работы, а остальное отправить на чердак. Щукин мог бы оставить по крайней мере Пи-пи-ка-саса, но Ма-ма-ма-тисс не разрешает», — язвил критик Эмилий Метнер, передразнивая заикание Сергея Ивановича. В результате авторской развески сложился интерьер розовой гостиной. «Нежно сверкает позолота, и мягко переливаются пастельные тона шелка. А на стенах повсюду ослепительной красочности картины», — писал Василий Кандинский. Щукин не раз повторял, что зал Матисса для него — «оранжерея ароматная, а иногда и ядовитая, но всегда прекрасных орхидей».

Но в начале 1910-х Щукин начал «изменять» Матиссу, активно приобретая картины Пикассо и Дерена.

Даже уступив Пикассо по числу работ (тройка лидеров парижского авангарда выглядела следующим образом: Пикассо — 50, Матисс — 37, Дерен — 16 работ), Матисс оставался вне конкуренции. Разлюбить его «праздник и ликование красок» Щукин так и не смог.

Щукинские «лекции и восторженные пояснения новых веяний живописи Парижа» потрясали, по словам князя Сергея Щербатова, академические основы преподавания, подрывали авторитет учителей, «революционировали молодежь и порождали немедленную фанатическую подражательность». Щукин возложил на себя миссию просветителя, наставника, пропагандиста нового искусства и с удовольствием водил экскурсии по залам своей галереи, а «молодежь стояла разинув рты, похожая на эскимосов, слушающих граммофон», перед холстами художников крайнего течения.

Овеществленным результатом щукинского просветительства стало знаменитое на весь мир искусство первого русского авангарда. Можно без преувеличения сказать, что генерация русских авангардистов «вылупилась» в нарядном московском дворце. Творческая молодежь была обязана хозяину галереи в Знаменском переулке узнаванием иной живописной культуры. Делавшим первые шаги в искусстве хватало одного посещения Знаменского, чтобы начать строить картины а-ля Сезанн, плениться экзотикой Гогена или декоративностью Матисса. Разрыв между российским и западным искусством, еще вчера считавшийся непреодолимым, быстро сокращался.

«Виной» тому был Сергей Иванович Щукин. Все самое лучшее и самое интересное он увозил в Москву. Потрясающий нюх на все действительно новое и значительное позволял ему неизменно оставаться лидером. Даже если понравившегося художника уже открыл кто-то другой, Щукину все равно удавалось обойти конкурентов — количеством или качеством купленных вещей, а иногда тем и другим сразу.

В августе 1914-го границы закрылись, русские банки отказывались переводить деньги, и о покупках в Европе пришлось забыть. Зарезервированную у Матисса «Женщину на высоком стуле» (ныне в собрании МоМА) Щукин так не смог получить. Последним, тридцать седьмым по счету полотном художника в коллекции остался «Портрет мадам Матисс».

В августе 1918 года Щукин успел исчезнуть из России до начала красного террора: он уехал из города вместе со старшим сыном Иваном (который закончит Сорбонну и станет ведущим специалистом по персидской миниатюре) на так называемом Украинском поезде.

Оставшаяся в Москве коллекция в ноябре 1918 года была национализирована. Ее «кончину» Сергей Иванович Щукин пережил так же, как пережил смерть своих сыновей, жены, братьев, — глядя на картины. В изгнании он провел почти 20 лет и в январе 1936 года тихо скончался в Париже в своей квартире на улице Вилем, где о прошлых кумирах ему напоминали висящие на стенах голубые и розовые Дюфи и мрачноватая живопись Ле Фоконье.

Щукины никогда не нуждались. Предусмотрительный Сергей Иванович перед войной перевел свое личное состояние в шведский Stockholms Handelsbank.Но с коллекционированием было покончено раз и навсегда. Уговорить Сергея Ивановича хотя бы сделать вид, что он снова покупает, не удалось ни одному из парижских маршанов.

Коллекция, которую Рокфеллеры собирали более ста лет, в 2018 году продана на торгах Сhristie's за $830 млн, а коллекция, созданная Сергеем Щукиным за 20 лет, сегодня оценивается от $5 млрд

Следующая запись: ...Чем деревенская бессонница отличается от городской? В городе лежишь, лежишь… и лежишь, а в ...

Лучшие публикации