НЕВРОПАТИИ

Невропатия (син.: полиневропатия, нейропатия) в общем своем значении подразумевает состояние, в основе которого лежат множественные поражения периферических нервов первично-дегенеративного характера, вызванные различными причинами — интоксикациями (в том числе алкоголем), дефицитом витаминов, сосудистыми, аутоиммунными, неопластическими процессами при некоторых наследственных заболеваниях. Наиболее часто невропатия встречается при сахарном диабете, узелковом периартериите, хронической алкогольной интоксикации.

В спорте значительно чаще встречаются другие разновидности невропатий, обусловленные компрессией нервных стволов или/и питающих их сосудов в узких связочных или костных каналах (туннелях), которая приводит к компресиононно-ишемическим невропатиям различной локализации. Подобные невропатии получили название "туннельные синдромы". Так как в спорте чаще всего случаются именно туннельные невропатии, то в дальнейшем речь пойдет именно о них.

Туннельные невропатии.

Туннельные синдромы относятся к группе мононевропатий (поражений отдельных нервных стволов), причиной которых является компрессия и связанная с ней ишемия нервных стволов в патологически измененных фиброзных и фиброзно-костных каналах (так называемых туннелях), через которые эти стволы проходят.

Компрессия нервных стволов возникает при утолщении окружающей нерв фиброзной ткани, ее разволокнении, отеке и при так называемом стенозирующем лигаментите. Развитию этих изменений способствуют профессиональные микротравмы, некоторые физиологические и патологические изменения гормонального статуса (например, при беременности, старении организма, гипотиреозе, акромегалии), а также повышенная способность к выделению веществ типа брадикинина, гистамина, гепарина и др. В нервных стволах, особенно в участках нерва, прилегающих к зоне стенозирования, образуются веретенообразные утолщения; в волокнах ствола происходят различные патоморфологические изменения (от демиелинизации до фрагментации осевых цилиндров и исчезновения аксонов).

Клинически туннельные синдромы проявляются симптомами раздражения и выпадения функций и зоне, иннервируемой ущемленным нервом, а также постоянными или периодическими болями в области пораженных фиброзных структур, болезненностью при растяжении, давлении, поколачивании по ним. Эти симптомы могут усиливаться после физической нагрузки или в ночное время в связи с изменениями кровоснабжения пораженных нервов. Больные жалуются на парестезиии боли; в соответствующих участках кожи выявляют гипер- или гипестезию, иногда с гиперпатическим оттенком; отмечаются слабость, гипотрофия мышц с признаками денервации при электромиографическом исследовании, уменьшением скорости проведения импульса по нервудистальнее зоны компрессии. При перкуссии в месте компрессии усиливаются боли в зоне иннервации пораженного ствола (симптом Тинеля). Течение туннельных синдромов чаще хроническое, прогрессирующее.

К туннельным синдромам относят все компрессионные невропатические синдромы, например пириформис-синдром, синдромы длинной малоберцовой мышцы, нижней косой мышцы головы, малой грудной и передней лестничной мышц, а также компрессию лицевого нерва или ветвей тройничного нерва в костных каналах черепа, бокового кожного нерва бедра в фиброзном канале в широкой фасции бедра.

Распространенные туннельные синдромы:

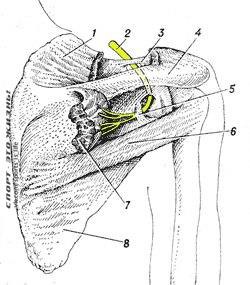

Синдром компрессии надлопаточного нерва (синдром надлопаточной выемки) развивается при ущемлении нерва под верхней поперечной связкой лопатки, в ее вырезке (рис. 1). Чаще всего встречается среди спортсменов метательных видов легкой атлетики (метание копья, ядра), большого тенниса, волейболистов. Характеризуется гипотрофией над- и подостных мышц лопатки, дистрофическими изменениями и болью в области плечевого сустава; иногда сопутствует плечелопаточному периартриту.

Синдром компрессии локтевого нерва под коллатеральной связкой, натянутой между локтевым отростком и медиальным надмыщелком плечевой кости, проявляется болью и парестезиями в локтевой половине кисти, IV — V пальцах, слабостью, а иногда и атрофией мелких мышц кисти.

Синдром компрессии переднего межкостного нерва, ладонной (двигательной) ветви срединного нерва (пронаторно-медианусный синдром) развивается при ущемлении ствола нерва впроксимальном отделе предплечья между головками круглого пронатора и проявляется гипотрофией и слабостью мышц — глубоких сгибателей I — III пальцев, особенно слабостью ногтевых фаланг I и II пальцев, а также мышц-пронаторов кисти.

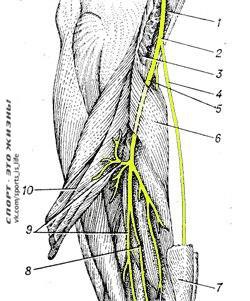

Синдром компрессии заднего межкостного нерва (двигательной ветви лучевого нерва) обусловлен его ущемлением под апоневротическим краем проксимальной порции короткого лучевого разгибателя запястья, непосредственно дистальнее локтя или в расщелине мышцы-супинатора предплечья (рис.2); проявляется болью в мышцах-разгибателях предплечья; иногда сочетается с плечевым наружным эпикондилитом.

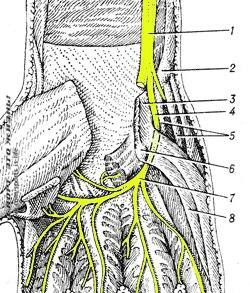

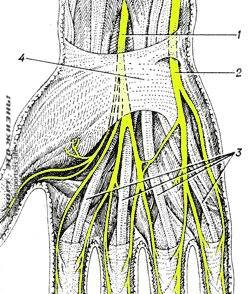

Синдром компрессии глубокой ветви локтевого нерва возникает при ущемлении этой ветви на уровне гороховидной или крючковидной костей (рис.3), при этом развивается гипотрофия и слабость межкостных мышц, червеобразных мышц III — IV пальцев, приводящей мышцы I пальца, а также иногда и мышц, приводящих V палец, при этом боли может не быть или она распространяется на всю кисть.

Синдром компрессии срединного нерва под поперечной связкой запястья (синдром запястного канала) представляет собой самый распространенный туннельный синдром, чаще наблюдается у женщин в возрасте старше 40 лет. Компрессия ствола происходит между широкой связкой, выстилающей углубление запястья, и поперечной связкой запястья, удерживающей сухожилия сгибателей (рис., г). Основными симптомами являются парестезии и боли в I — III, а иногда и во всех пальцах руки, боли усиливаются в горизонтальном положении, при поднимании руки вверх; при прогрессированип компрессии развиваются парезы и гипотрофия мышц возвышения большого пальца.

Синдром компрессии общего мало-берцового нерва сухожилием длинной малоберцовой мышцы на уровне шейки малоберцовой кости проявляется слабостью разгибателей стопы и ее пальцев, отвисанием стопы с поворотом ее кнутри, гипестезией кожи тыльной поверхности стопы и передненаружной поверхности средней и нижней трети голени.

Синдром компрессии большеберцового нерва во внутреннем лодыжечном канале (тарзальном канале) характеризуется парестезиями, жгучими или ноющими болями в области подошвы и пальцев, особенно при пронации и разгибании стопы.

Синдром компрессии 4-го подошвенного пальцевого нерва развивается вследствие сдавления этого нерва под связкой, натянутой между головками третьей и четвертой плюсневых костей.

Диагностика и лечение туннельных невропатий.

Дифференциальную диагностику с другими мононевропатиями проводят с учетом местных проявлений нейрооетеофиброза в зоне ущемления нерва, симптома Тинеля, а также на основании данных электромиографического исследования и результатов исследования проводимости по пораженному нервному стволу.

Лечение заключается в повторном введении гидрокортизона в места компрессии нервных стволов, а также в невролизе и рассечении сдавливающей нерв фиброзной ткани.

Прогноз при активном рациональном лечении, как правило, благоприятный.

Рис. 1 - Cдавление надлопаточного нерва в вырезке лопатки под верхней поперечной связкой лопатки

1 — надостная мышца (рассечена), 2 — надлопаточный нерв, 3 — верхняя поперечная связка над вырезкой лопатки, 4 — ость лопатки, 5 — нижняя поперечная связка лопатки, 6 — малая круглая мышца, 7 — подостная мышца (отсечена и отвернута), 8 — лопатка; (здесь и далее пунктирной линией обозначен сдавливаемый участок нерва).

Рис. 2 - Сдавление глубокой ветви лучевого нерва, прободающей супинатор, и заднего межкостного нерва под коротким лучевым разгибателем запястья

1 — плечевая мышца, 2 — лучевой нерв, я — плечелучевая мышца (отрезана), 4 — поверхностная ветвь лучевого нерва, 5 — глубокая ветвь лучевого нерва, в — супинатор. 7 — короткий лучевой разгибатель запястья (отсечен), 8 — задний межкостный нерв, 9 — мышечные ветви заднего межкостного нерва, 10 — разгибатель пальцев (отсечен и отвернут).

Рис. 3 - Сдавление глубокой ветви локтевого нерва на ладонной поверхности кисти

1 — локтевой нерв, 2 — гороховидная кость, з — удерживатель сгибателей запястья (рассечен), 4 и 7 — глубокая ветвь локтевого нерва, 5 — гороховидно-пястная связка, 6 — крючок крючковидной кости, 8 — мышца, противопоставляющая мизинец.

Рис. 4 - Сдавление срединного нерва в запястном канале под удерживателем сгибателей

1 — срединный нерв, 2 — локтевой нерв, 3 — сухожилия сгибателей пальцев, 4 — удерживатель сгибателей.

Больше полезный статей > #SPORT_здоровье@sports_is_life

Невропатия (син.: полиневропатия, нейропатия) в общем своем значении подразумевает состояние, в основе которого лежат множественные поражения периферических нервов первично-дегенеративного характера, вызванные различными причинами — интоксикациями (в том числе алкоголем), дефицитом витаминов, сосудистыми, аутоиммунными, неопластическими процессами при некоторых наследственных заболеваниях. Наиболее часто невропатия встречается при сахарном диабете, узелковом периартериите, хронической алкогольной интоксикации.

В спорте значительно чаще встречаются другие разновидности невропатий, обусловленные компрессией нервных стволов или/и питающих их сосудов в узких связочных или костных каналах (туннелях), которая приводит к компресиононно-ишемическим невропатиям различной локализации. Подобные невропатии получили название "туннельные синдромы". Так как в спорте чаще всего случаются именно туннельные невропатии, то в дальнейшем речь пойдет именно о них.

Туннельные невропатии.

Туннельные синдромы относятся к группе мононевропатий (поражений отдельных нервных стволов), причиной которых является компрессия и связанная с ней ишемия нервных стволов в патологически измененных фиброзных и фиброзно-костных каналах (так называемых туннелях), через которые эти стволы проходят.

Компрессия нервных стволов возникает при утолщении окружающей нерв фиброзной ткани, ее разволокнении, отеке и при так называемом стенозирующем лигаментите. Развитию этих изменений способствуют профессиональные микротравмы, некоторые физиологические и патологические изменения гормонального статуса (например, при беременности, старении организма, гипотиреозе, акромегалии), а также повышенная способность к выделению веществ типа брадикинина, гистамина, гепарина и др. В нервных стволах, особенно в участках нерва, прилегающих к зоне стенозирования, образуются веретенообразные утолщения; в волокнах ствола происходят различные патоморфологические изменения (от демиелинизации до фрагментации осевых цилиндров и исчезновения аксонов).

Клинически туннельные синдромы проявляются симптомами раздражения и выпадения функций и зоне, иннервируемой ущемленным нервом, а также постоянными или периодическими болями в области пораженных фиброзных структур, болезненностью при растяжении, давлении, поколачивании по ним. Эти симптомы могут усиливаться после физической нагрузки или в ночное время в связи с изменениями кровоснабжения пораженных нервов. Больные жалуются на парестезиии боли; в соответствующих участках кожи выявляют гипер- или гипестезию, иногда с гиперпатическим оттенком; отмечаются слабость, гипотрофия мышц с признаками денервации при электромиографическом исследовании, уменьшением скорости проведения импульса по нервудистальнее зоны компрессии. При перкуссии в месте компрессии усиливаются боли в зоне иннервации пораженного ствола (симптом Тинеля). Течение туннельных синдромов чаще хроническое, прогрессирующее.

К туннельным синдромам относят все компрессионные невропатические синдромы, например пириформис-синдром, синдромы длинной малоберцовой мышцы, нижней косой мышцы головы, малой грудной и передней лестничной мышц, а также компрессию лицевого нерва или ветвей тройничного нерва в костных каналах черепа, бокового кожного нерва бедра в фиброзном канале в широкой фасции бедра.

Распространенные туннельные синдромы:

Синдром компрессии надлопаточного нерва (синдром надлопаточной выемки) развивается при ущемлении нерва под верхней поперечной связкой лопатки, в ее вырезке (рис. 1). Чаще всего встречается среди спортсменов метательных видов легкой атлетики (метание копья, ядра), большого тенниса, волейболистов. Характеризуется гипотрофией над- и подостных мышц лопатки, дистрофическими изменениями и болью в области плечевого сустава; иногда сопутствует плечелопаточному периартриту.

Синдром компрессии локтевого нерва под коллатеральной связкой, натянутой между локтевым отростком и медиальным надмыщелком плечевой кости, проявляется болью и парестезиями в локтевой половине кисти, IV — V пальцах, слабостью, а иногда и атрофией мелких мышц кисти.

Синдром компрессии переднего межкостного нерва, ладонной (двигательной) ветви срединного нерва (пронаторно-медианусный синдром) развивается при ущемлении ствола нерва впроксимальном отделе предплечья между головками круглого пронатора и проявляется гипотрофией и слабостью мышц — глубоких сгибателей I — III пальцев, особенно слабостью ногтевых фаланг I и II пальцев, а также мышц-пронаторов кисти.

Синдром компрессии заднего межкостного нерва (двигательной ветви лучевого нерва) обусловлен его ущемлением под апоневротическим краем проксимальной порции короткого лучевого разгибателя запястья, непосредственно дистальнее локтя или в расщелине мышцы-супинатора предплечья (рис.2); проявляется болью в мышцах-разгибателях предплечья; иногда сочетается с плечевым наружным эпикондилитом.

Синдром компрессии глубокой ветви локтевого нерва возникает при ущемлении этой ветви на уровне гороховидной или крючковидной костей (рис.3), при этом развивается гипотрофия и слабость межкостных мышц, червеобразных мышц III — IV пальцев, приводящей мышцы I пальца, а также иногда и мышц, приводящих V палец, при этом боли может не быть или она распространяется на всю кисть.

Синдром компрессии срединного нерва под поперечной связкой запястья (синдром запястного канала) представляет собой самый распространенный туннельный синдром, чаще наблюдается у женщин в возрасте старше 40 лет. Компрессия ствола происходит между широкой связкой, выстилающей углубление запястья, и поперечной связкой запястья, удерживающей сухожилия сгибателей (рис., г). Основными симптомами являются парестезии и боли в I — III, а иногда и во всех пальцах руки, боли усиливаются в горизонтальном положении, при поднимании руки вверх; при прогрессированип компрессии развиваются парезы и гипотрофия мышц возвышения большого пальца.

Синдром компрессии общего мало-берцового нерва сухожилием длинной малоберцовой мышцы на уровне шейки малоберцовой кости проявляется слабостью разгибателей стопы и ее пальцев, отвисанием стопы с поворотом ее кнутри, гипестезией кожи тыльной поверхности стопы и передненаружной поверхности средней и нижней трети голени.

Синдром компрессии большеберцового нерва во внутреннем лодыжечном канале (тарзальном канале) характеризуется парестезиями, жгучими или ноющими болями в области подошвы и пальцев, особенно при пронации и разгибании стопы.

Синдром компрессии 4-го подошвенного пальцевого нерва развивается вследствие сдавления этого нерва под связкой, натянутой между головками третьей и четвертой плюсневых костей.

Диагностика и лечение туннельных невропатий.

Дифференциальную диагностику с другими мононевропатиями проводят с учетом местных проявлений нейрооетеофиброза в зоне ущемления нерва, симптома Тинеля, а также на основании данных электромиографического исследования и результатов исследования проводимости по пораженному нервному стволу.

Лечение заключается в повторном введении гидрокортизона в места компрессии нервных стволов, а также в невролизе и рассечении сдавливающей нерв фиброзной ткани.

Прогноз при активном рациональном лечении, как правило, благоприятный.

Рис. 1 - Cдавление надлопаточного нерва в вырезке лопатки под верхней поперечной связкой лопатки

1 — надостная мышца (рассечена), 2 — надлопаточный нерв, 3 — верхняя поперечная связка над вырезкой лопатки, 4 — ость лопатки, 5 — нижняя поперечная связка лопатки, 6 — малая круглая мышца, 7 — подостная мышца (отсечена и отвернута), 8 — лопатка; (здесь и далее пунктирной линией обозначен сдавливаемый участок нерва).

Рис. 2 - Сдавление глубокой ветви лучевого нерва, прободающей супинатор, и заднего межкостного нерва под коротким лучевым разгибателем запястья

1 — плечевая мышца, 2 — лучевой нерв, я — плечелучевая мышца (отрезана), 4 — поверхностная ветвь лучевого нерва, 5 — глубокая ветвь лучевого нерва, в — супинатор. 7 — короткий лучевой разгибатель запястья (отсечен), 8 — задний межкостный нерв, 9 — мышечные ветви заднего межкостного нерва, 10 — разгибатель пальцев (отсечен и отвернут).

Рис. 3 - Сдавление глубокой ветви локтевого нерва на ладонной поверхности кисти

1 — локтевой нерв, 2 — гороховидная кость, з — удерживатель сгибателей запястья (рассечен), 4 и 7 — глубокая ветвь локтевого нерва, 5 — гороховидно-пястная связка, 6 — крючок крючковидной кости, 8 — мышца, противопоставляющая мизинец.

Рис. 4 - Сдавление срединного нерва в запястном канале под удерживателем сгибателей

1 — срединный нерв, 2 — локтевой нерв, 3 — сухожилия сгибателей пальцев, 4 — удерживатель сгибателей.

Больше полезный статей > #SPORT_здоровье@sports_is_life

Следующая запись: "Чувак, не обещай ничего если ты реально этого не хочешь, не обнадеживай никого пустой болтовней, зачем заниматься этой хренью, имей храбрость сказать то, что думаешь."

Лучшие публикации