Михайло Васильевич Ломоносов родился 8 ноября 1711 года в деревне Мишанинская.

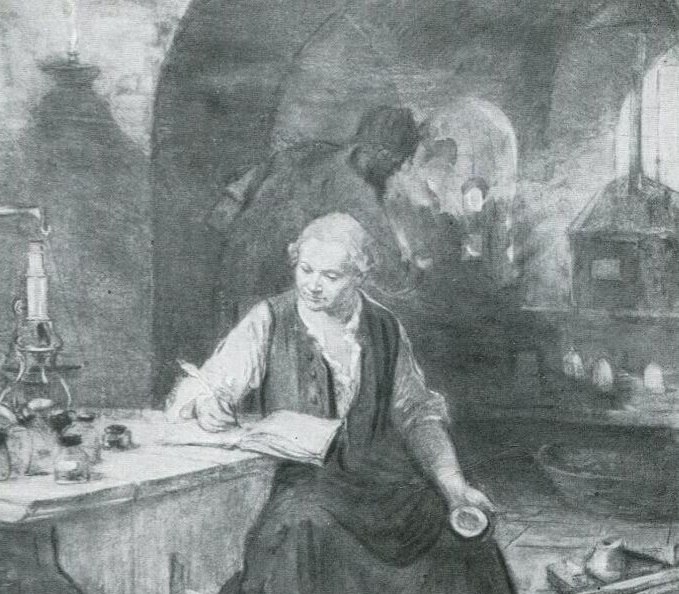

Первый русский ученый - естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик. Он вошёл в науку как первый химик,

который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его молекулярно - кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представления о строении материи, —

многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики, заложил основы науки о стекле.

Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт утвердил основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера.

О первых годах жизни Михаила Ломоносова имеются крайне скудные сведения. Отец, по отзыву сына, был по натуре человек добрый, но «в крайнем невежестве воспитанный». Мать М. В. Ломоносова умерла очень рано, когда ему было девять лет.

Деревня Мишанинская, позже слившаяся с деревней Денисовкой, находилась на Курострове, против города Холмлгоры, на одном из девяти островов дельты Северной Двины, примерно в 140 км от места её впадения в Белое море. С давних времён эти острова были густо заселены. Здесь имелись хорошие пахотные земли, богатые выгоны для скота, а главное — открытый выход в море.

Здесь обретались потомки новгородцев, не знавшие крепостного права, строгие в нравах, деятельные, независимые, «умевшие за себя постоять. Им неведома была барщина, бремя государственных обложений, они избывали деньгами, развивая товарное хозяйство, торговлю и ремёсла. Вели лов огромными сетями, охотились, варили соль, смолу, добывали слюду. Здесь богатая традиция художественного рукоделия. При отсутствии школ, поморы учили грамоте друг друга, переписывали и бережно хранили рукописные книги.

Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был довольно зажиточным человеком. Он управлял рыболовецкой артелью из нескольких судов и имел неплохое церковноприходское образование, так что его явно нельзя было назвать малограмотным рыбарём. Мать Михаила, Елена Ивановна Сивкова, дочь местного диакона, тоже была образованна и учила сына грамоте с детства. В семье у них была неплохая библиотека.Правда, когда Ломоносову было девять, его родная мать умерла.

Грамоте обучил Михайлу Ломоносова дьячок местной Дмитровской церкви С. Н. Сабельников. Он оказывал помощь односельчанам в составлении деловых бумаг и прошений, писал письма. Рано, по-видимому, зародилось в Ломоносове сознание необходимости «науки», знания. «Вратами учёности», по его собственному выражению для него делаются откуда-то добытые им книги: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого.

В четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал. Жизнь Ломоносова в родном доме делалась невыносимой, наполненной постоянными ссорами с мачехой. Изза постоянных ссор Михайла с ней Василий Дорофеевич задумал сына от греха подальше женить.

Возможно, если бы его мачеха, Ирина Семёновна Корельская, обладала более добродушным нравом, Михайло так бы и остался дома руководить рыболовецким промыслом отца. Так что, если вам скажут, что токсичные люди вредны для общества, не верьте.

Страсть к знаниям, тяжёлая обстановка в семье заставили Ломоносова принять решение — оставить родной дом и отправиться в Москву. Узнав,

что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в Москву. Он прикинулся больным, женитьбу пришлось отложить.

Самый популярный миф об учёном, просто притча во языцех. Мол, бежал он из отчего дома поступать в университет, и так поспешно, что даже обуви не надел. Шёл, бедняга, как есть, то есть босиком. Ничего с собой не взял.

Только на самом деле это байка. Михайло действительно уходил из дому налегке , захватив с собой лишь сменную одежду и пару книг: «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого.

Но события разворачивались в декабре 1730 года. И нетрудно было догадаться (тем более с таким умом, как у Ломоносова), что ходить без обуви по снегу — не самое разумное занятие. С чего могла взяться идея,

что он путешествовал босиком, решительно непонятно. Сначала Михайло шёл пешком три дня, а потом нагнал следовавший в Москву обоз с морепродуктами и договорился двигаться вместе с рыбаками.

Так что часть пути, продлившегося три недели, он не прошёл, а проехал. И уж точно обутым, как все приличные люди.

И да, Михайло прибыл с обозами именно в Москву, где проучился три года в Славяногреколатинской академии. Затем он несколько месяцев получал образование в КиевоМогилянской академии. И только потом Ломоносов наконец поступил в Академию наук в Петербурге.

Еще один миф. Некоторые, говоря о Ломоносове, представляют его как эдакого юного гения, который университеты заканчивал ещё мальчишкой и всем старшим студентам фору давал.

В действительности всё наоборот. В Славяногреколатинскую академию он поступил в 21 год — в возрасте, когда её обычно уже заканчивали.

Поскольку Михайло не знал латыни, его определили на самый первый курс

и сидел он там с «малыми ребятами», которые насмехались над старшим одногруппником. Поначалу будущий учёный чуть было не отчаялся и не бросил образование. В ту пору, по признанию самого Ломоносова, он «имел со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления». Тем не менее Михайло всё-таки завершил обучение.

Миф третий.

С советских времён многие свято верят, что закон сохранения массы создал Ломоносов. В 1756 году он провёл эксперименты — прокалил несколько разных металлов в запаянных стеклянных сосудах и взвесил их.

Этим он опроверг опыты английского натурфилософа Роберта Бойля, считавшего огонь «стойкой и весомой» субстанцией. В своих заметках Михайло, кстати, обозвал его «славным Робертом Боцием».

Ломоносов обнаружил, что масса вещества не зависит от его температуры. Но простонапросто не придал своему опыту особого значения.

Он даже не включил его в список своих главных научных достижений, названный «Обзором важнейших открытий». По сути, Ломоносов просто упомянул в письме математику Эйлеру: «Если к чемулибо нечто прибавилось, то это отнимается у чегото другого». И на основе одной этой фразы Михайлу приписали открытие, на которое сам он вовсе не претендовал.

Довольно очевидный принцип сохранения массы провозгласил ещё Фрэнсис Бэкон в 1620 году, а в более или менее современном варианте его сформулировал в «Начальном учебнике химии» в 1789 году Антуан Лавуазье.

В марте 1736 года Академия Наук принимает решение отправить 12 наиболее способных молодых людей, учеников «Спасских школ», для учёбы в Европу.

«Учёный горный физик» Генкель заверял, что проучившись год или полтора, эти молодые люди «по возвращении на родину смогут сами обучать других». В первом списке Корф назвал тех, кто знал немецкий и латинский, во втором — только латинский. Во втором списке значился и Ломоносов («понеже они все те свойства имеют, каких помянутой берг-физикус требует… Хотя Дмитрий Виноградов с Михайлом Ломоносовым немецкого языка и не знают, однако ещё в бытность свою здесь через три месяца столько научиться могут, сколько им надобно…»). Корф сообщал, что в Германию могут быть посланы:

Густав Ульрих Райзер, советника Берг-коллегии сын, имеет от роду семнадцать лет.

Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, шестнадцати лет.

Михайло Ломоносов, крестьянский сын из Архангелогородской губернии Двинского уезда Куростровской волости, двадцати пяти лет.

Это показывает, что способности Ломоносова были настолько очевидны, что правительство и руководство Академии не смутило его крестьянское происхождение.

За границей Ломоносов пробыл пять лет: около 3 лет в Марбурге, под руководством знаменитого Христиана Вольфа, и около года во Фрайберге,

у Генкеля; около года провел он в переездах, был в Голландии. Из Германии Ломоносов вынес не только обширные познания в области математики, физики, химии, горном деле, но в значительной степени и общу формулировку всего своего мировоззрения. На лекциях Вольфа Ломоносов мог выработать свои взгляды в области тогдашнего так называемого естественного права, в вопросах, касающихся государства.

Изучение естественных наук Ломоносов успешно сочетал с литературными занятиями. В Марбурге он познакомился с новейшей немецкой литературой. Ломоносов занимался с увлечением не только теоретическим изучением западноевропейской литературы, но практической работой над стихотворными переводами.

Жизнь Ломоносова и его товарищей за границей осложнялась из-за неурядиц с пересылкой денег на их содержание и обучение. Средства от Академии Наук поступали нерегулярно, и студентам приходилось жить в долг.

К началу 1739 года Ломоносов и его товарищи завершили своё обучение в Марбурге. Вскоре из Петербурга пришло предписание готовиться к отъезду во Фрайберг к Генкелю для изучения металлургии и горного дела.

Миф четвертый.

Ломоносов ничего не открыл и прославился только одами императрице

Михаил Ломоносов имеет много достижений, помимо хвалебных од императрице

Некоторые, напротив, полагают, что Ломоносов был в лучшем случае популяризатором науки, но никак не серьёзным учёным. Вон, закон сохранения массы толком подтвердить не сумел. Но на самом деле

у Михаила была уйма научных заслуг .

Так, он внёс значительный вклад в геологию и почвоведение, доказав органическое происхождение почвы, торфа, угля, нефти и янтаря и составив каталог из более чем 3 000 минералов. Да ещё и за компанию образование айсбергов объяснил.

Ломоносов развивал приборостроение и разработал несколько инструментов для морской навигации, оптических приборов, в том числе — ночную подзорную трубу. Он научился создавать цветное стекло и первым в мире получил твёрдую ртуть.

Кроме того, Ломоносов занимался астрономией и обнаружил атмосферу на Венере, которую обозначил весьма забавным словом «пупырь».

А также учёный опроверг несостоятельную теорию «теплорода» (некое таинственное вещество, которое якобы передавало температуру от одного тела к другому), создал карту Северного полушария и предсказал существование Антарктиды.

Ещё Михайло сконструировал модель вертолёта, прямо как у да Винчи. Но, в отличие от последнего, он додумался до компенсации вращательного момента соосным ротором. Правда, как и у Лео, машина Ломоносова тоже не взлетела.

Миф пятый. Учёный был внебрачным сыном Петра I

Михаил Ломоносов не сын Петра Великого.

Такое сенсационное открытие можно иногда встретить в интернете. Однако у всех подобных теорий есть загвоздка. Пётр и правда бывал в Архангельске, где работал на Соломбальской верфи. Вот только последний раз он туда приезжал в 1702 году, а Ломоносов родился в 1711м.

В 1759 году он был занят устройством гимназии и составлением устава для неё и университета при Академии, причём опять всеми силами отстаивает права низших сословий на образование, возражая на раздававшиеся вокруг него голоса: «куда с учеными людьми?».

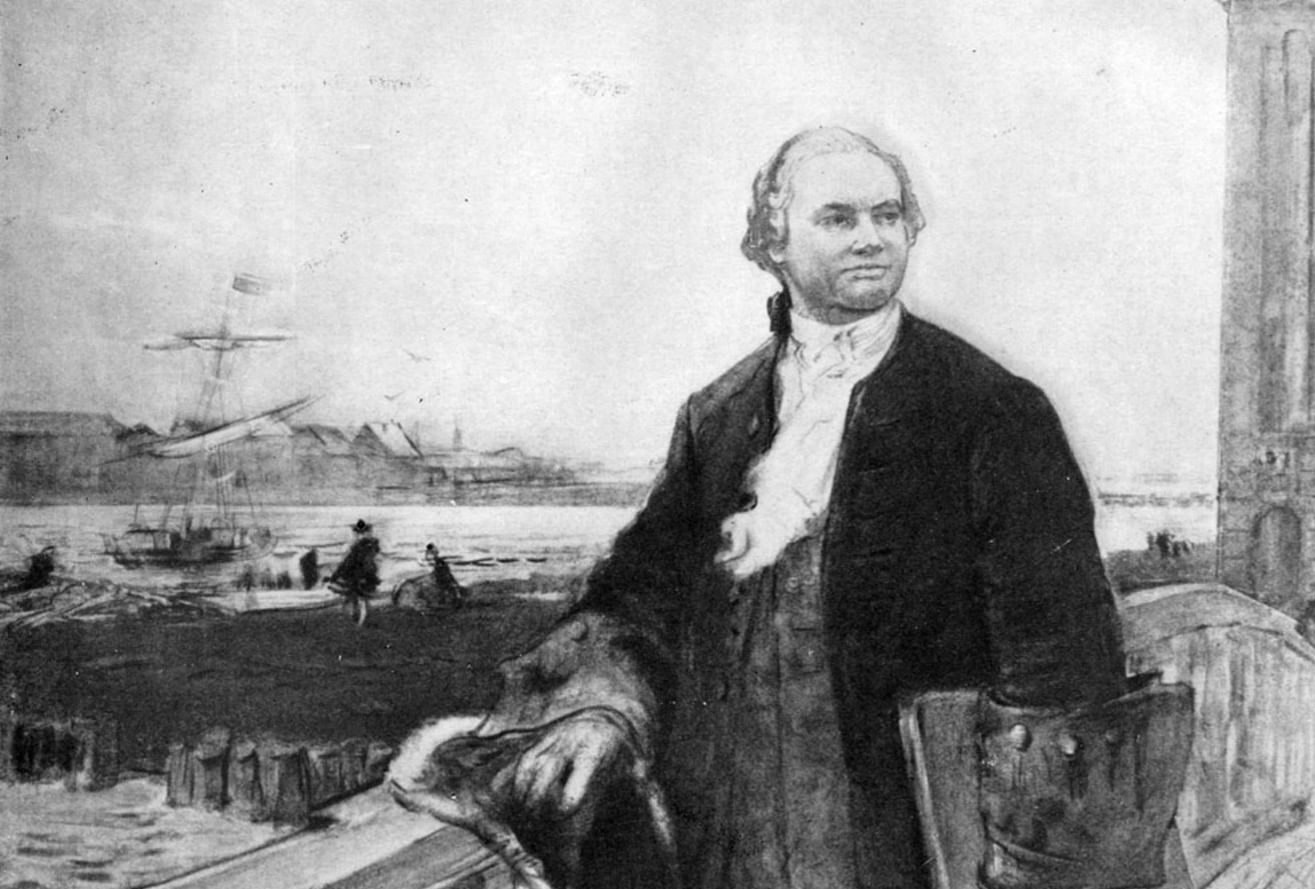

Учёные люди — доказывает Ломоносов, — нужны «для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом». В то же время идут занятия Ломоносова по Географическому Департаменту; под влиянием его сочинения «О северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» в 1764 году снаряжается экспедиция в Сибирь.

Среди этих неустанных трудов Ломоносов умирает, 4 апреля 1765 года. Незадолго до смерти Ломоносова посетила императрица Екатерина II,

«чем подать благоволила новое Высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в отечестве» («Санкт-Петербургские Ведомости», 1764).

В конце жизни Ломоносов был избран почетным членом Стокгольмской и Болонской академий наук. Ломоносов похоронен в Александро - Невской лавре.

Личная жизнь Ломоносова

С ноября 1736 года Михаил Ломоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урожденной Зергель). Через два с небольшим года, в феврале 1739-го, Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720—1766). 8 ноября 1739 года у них родилась дочь, получившая при крещении имя Екатерина-Елизавета.

26 мая 1740 года Михаил Ломоносов и Елизавета-Христина Цильх обвенчались в церкви реформатской общины Марбурга.

Сын М. В. и Е.-Х. Ломоносовых, родившийся в Германии 22 декабря 1741 года, и получивший при крещении имя Иван, умер в Марбурге в январе 1742 года (до 28 числа, когда был погребён).

В 1743 году (не позднее ноября) Елизавета-Христина Ломоносова с дочерью Екатериной-Елизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в Санкт-Петербург.

Первая дочь Ломоносовых умерла в 1743 году (о третьем их ребёнке, якобы также умершем, сведения недостоверны). 21 февраля 1749 года в Санкт-Петербурге у них родилась дочь Елена. Так как Михаил Васильевич не имел сыновей, линия рода Ломоносовых, которую он представлял, пресеклась.

Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна Ломоносова (1749—1772) вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова , домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II.

От брака Елены Ломоносовой и Алексея Константинова родился сын Алексей (ок. 1767—1814) и три дочери Софья (1769—1844), Екатерина (ок. 1771—1846) и Анна (ок. 1772—1864). Софья Алексеевна Константинова вышла замуж за Николая Николаевича Раевского-старшего, генерала,

героя Отечественной войны 1812 года.

Все дети, внуки, правнуки и последовавшие поколения, происходящие от Алексея Алексеевича и Елены Михайловны Константиновых, являются непрямыми потомками М. В. Ломоносова.

Первый русский ученый - естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик. Он вошёл в науку как первый химик,

который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его молекулярно - кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представления о строении материи, —

многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики, заложил основы науки о стекле.

Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт утвердил основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера.

О первых годах жизни Михаила Ломоносова имеются крайне скудные сведения. Отец, по отзыву сына, был по натуре человек добрый, но «в крайнем невежестве воспитанный». Мать М. В. Ломоносова умерла очень рано, когда ему было девять лет.

Деревня Мишанинская, позже слившаяся с деревней Денисовкой, находилась на Курострове, против города Холмлгоры, на одном из девяти островов дельты Северной Двины, примерно в 140 км от места её впадения в Белое море. С давних времён эти острова были густо заселены. Здесь имелись хорошие пахотные земли, богатые выгоны для скота, а главное — открытый выход в море.

Здесь обретались потомки новгородцев, не знавшие крепостного права, строгие в нравах, деятельные, независимые, «умевшие за себя постоять. Им неведома была барщина, бремя государственных обложений, они избывали деньгами, развивая товарное хозяйство, торговлю и ремёсла. Вели лов огромными сетями, охотились, варили соль, смолу, добывали слюду. Здесь богатая традиция художественного рукоделия. При отсутствии школ, поморы учили грамоте друг друга, переписывали и бережно хранили рукописные книги.

Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был довольно зажиточным человеком. Он управлял рыболовецкой артелью из нескольких судов и имел неплохое церковноприходское образование, так что его явно нельзя было назвать малограмотным рыбарём. Мать Михаила, Елена Ивановна Сивкова, дочь местного диакона, тоже была образованна и учила сына грамоте с детства. В семье у них была неплохая библиотека.Правда, когда Ломоносову было девять, его родная мать умерла.

Грамоте обучил Михайлу Ломоносова дьячок местной Дмитровской церкви С. Н. Сабельников. Он оказывал помощь односельчанам в составлении деловых бумаг и прошений, писал письма. Рано, по-видимому, зародилось в Ломоносове сознание необходимости «науки», знания. «Вратами учёности», по его собственному выражению для него делаются откуда-то добытые им книги: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого.

В четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал. Жизнь Ломоносова в родном доме делалась невыносимой, наполненной постоянными ссорами с мачехой. Изза постоянных ссор Михайла с ней Василий Дорофеевич задумал сына от греха подальше женить.

Возможно, если бы его мачеха, Ирина Семёновна Корельская, обладала более добродушным нравом, Михайло так бы и остался дома руководить рыболовецким промыслом отца. Так что, если вам скажут, что токсичные люди вредны для общества, не верьте.

Страсть к знаниям, тяжёлая обстановка в семье заставили Ломоносова принять решение — оставить родной дом и отправиться в Москву. Узнав,

что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в Москву. Он прикинулся больным, женитьбу пришлось отложить.

Самый популярный миф об учёном, просто притча во языцех. Мол, бежал он из отчего дома поступать в университет, и так поспешно, что даже обуви не надел. Шёл, бедняга, как есть, то есть босиком. Ничего с собой не взял.

Только на самом деле это байка. Михайло действительно уходил из дому налегке , захватив с собой лишь сменную одежду и пару книг: «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого.

Но события разворачивались в декабре 1730 года. И нетрудно было догадаться (тем более с таким умом, как у Ломоносова), что ходить без обуви по снегу — не самое разумное занятие. С чего могла взяться идея,

что он путешествовал босиком, решительно непонятно. Сначала Михайло шёл пешком три дня, а потом нагнал следовавший в Москву обоз с морепродуктами и договорился двигаться вместе с рыбаками.

Так что часть пути, продлившегося три недели, он не прошёл, а проехал. И уж точно обутым, как все приличные люди.

И да, Михайло прибыл с обозами именно в Москву, где проучился три года в Славяногреколатинской академии. Затем он несколько месяцев получал образование в КиевоМогилянской академии. И только потом Ломоносов наконец поступил в Академию наук в Петербурге.

Еще один миф. Некоторые, говоря о Ломоносове, представляют его как эдакого юного гения, который университеты заканчивал ещё мальчишкой и всем старшим студентам фору давал.

В действительности всё наоборот. В Славяногреколатинскую академию он поступил в 21 год — в возрасте, когда её обычно уже заканчивали.

Поскольку Михайло не знал латыни, его определили на самый первый курс

и сидел он там с «малыми ребятами», которые насмехались над старшим одногруппником. Поначалу будущий учёный чуть было не отчаялся и не бросил образование. В ту пору, по признанию самого Ломоносова, он «имел со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления». Тем не менее Михайло всё-таки завершил обучение.

Миф третий.

С советских времён многие свято верят, что закон сохранения массы создал Ломоносов. В 1756 году он провёл эксперименты — прокалил несколько разных металлов в запаянных стеклянных сосудах и взвесил их.

Этим он опроверг опыты английского натурфилософа Роберта Бойля, считавшего огонь «стойкой и весомой» субстанцией. В своих заметках Михайло, кстати, обозвал его «славным Робертом Боцием».

Ломоносов обнаружил, что масса вещества не зависит от его температуры. Но простонапросто не придал своему опыту особого значения.

Он даже не включил его в список своих главных научных достижений, названный «Обзором важнейших открытий». По сути, Ломоносов просто упомянул в письме математику Эйлеру: «Если к чемулибо нечто прибавилось, то это отнимается у чегото другого». И на основе одной этой фразы Михайлу приписали открытие, на которое сам он вовсе не претендовал.

Довольно очевидный принцип сохранения массы провозгласил ещё Фрэнсис Бэкон в 1620 году, а в более или менее современном варианте его сформулировал в «Начальном учебнике химии» в 1789 году Антуан Лавуазье.

В марте 1736 года Академия Наук принимает решение отправить 12 наиболее способных молодых людей, учеников «Спасских школ», для учёбы в Европу.

«Учёный горный физик» Генкель заверял, что проучившись год или полтора, эти молодые люди «по возвращении на родину смогут сами обучать других». В первом списке Корф назвал тех, кто знал немецкий и латинский, во втором — только латинский. Во втором списке значился и Ломоносов («понеже они все те свойства имеют, каких помянутой берг-физикус требует… Хотя Дмитрий Виноградов с Михайлом Ломоносовым немецкого языка и не знают, однако ещё в бытность свою здесь через три месяца столько научиться могут, сколько им надобно…»). Корф сообщал, что в Германию могут быть посланы:

Густав Ульрих Райзер, советника Берг-коллегии сын, имеет от роду семнадцать лет.

Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, шестнадцати лет.

Михайло Ломоносов, крестьянский сын из Архангелогородской губернии Двинского уезда Куростровской волости, двадцати пяти лет.

Это показывает, что способности Ломоносова были настолько очевидны, что правительство и руководство Академии не смутило его крестьянское происхождение.

За границей Ломоносов пробыл пять лет: около 3 лет в Марбурге, под руководством знаменитого Христиана Вольфа, и около года во Фрайберге,

у Генкеля; около года провел он в переездах, был в Голландии. Из Германии Ломоносов вынес не только обширные познания в области математики, физики, химии, горном деле, но в значительной степени и общу формулировку всего своего мировоззрения. На лекциях Вольфа Ломоносов мог выработать свои взгляды в области тогдашнего так называемого естественного права, в вопросах, касающихся государства.

Изучение естественных наук Ломоносов успешно сочетал с литературными занятиями. В Марбурге он познакомился с новейшей немецкой литературой. Ломоносов занимался с увлечением не только теоретическим изучением западноевропейской литературы, но практической работой над стихотворными переводами.

Жизнь Ломоносова и его товарищей за границей осложнялась из-за неурядиц с пересылкой денег на их содержание и обучение. Средства от Академии Наук поступали нерегулярно, и студентам приходилось жить в долг.

К началу 1739 года Ломоносов и его товарищи завершили своё обучение в Марбурге. Вскоре из Петербурга пришло предписание готовиться к отъезду во Фрайберг к Генкелю для изучения металлургии и горного дела.

Миф четвертый.

Ломоносов ничего не открыл и прославился только одами императрице

Михаил Ломоносов имеет много достижений, помимо хвалебных од императрице

Некоторые, напротив, полагают, что Ломоносов был в лучшем случае популяризатором науки, но никак не серьёзным учёным. Вон, закон сохранения массы толком подтвердить не сумел. Но на самом деле

у Михаила была уйма научных заслуг .

Так, он внёс значительный вклад в геологию и почвоведение, доказав органическое происхождение почвы, торфа, угля, нефти и янтаря и составив каталог из более чем 3 000 минералов. Да ещё и за компанию образование айсбергов объяснил.

Ломоносов развивал приборостроение и разработал несколько инструментов для морской навигации, оптических приборов, в том числе — ночную подзорную трубу. Он научился создавать цветное стекло и первым в мире получил твёрдую ртуть.

Кроме того, Ломоносов занимался астрономией и обнаружил атмосферу на Венере, которую обозначил весьма забавным словом «пупырь».

А также учёный опроверг несостоятельную теорию «теплорода» (некое таинственное вещество, которое якобы передавало температуру от одного тела к другому), создал карту Северного полушария и предсказал существование Антарктиды.

Ещё Михайло сконструировал модель вертолёта, прямо как у да Винчи. Но, в отличие от последнего, он додумался до компенсации вращательного момента соосным ротором. Правда, как и у Лео, машина Ломоносова тоже не взлетела.

Миф пятый. Учёный был внебрачным сыном Петра I

Михаил Ломоносов не сын Петра Великого.

Такое сенсационное открытие можно иногда встретить в интернете. Однако у всех подобных теорий есть загвоздка. Пётр и правда бывал в Архангельске, где работал на Соломбальской верфи. Вот только последний раз он туда приезжал в 1702 году, а Ломоносов родился в 1711м.

В 1759 году он был занят устройством гимназии и составлением устава для неё и университета при Академии, причём опять всеми силами отстаивает права низших сословий на образование, возражая на раздававшиеся вокруг него голоса: «куда с учеными людьми?».

Учёные люди — доказывает Ломоносов, — нужны «для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом». В то же время идут занятия Ломоносова по Географическому Департаменту; под влиянием его сочинения «О северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» в 1764 году снаряжается экспедиция в Сибирь.

Среди этих неустанных трудов Ломоносов умирает, 4 апреля 1765 года. Незадолго до смерти Ломоносова посетила императрица Екатерина II,

«чем подать благоволила новое Высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в отечестве» («Санкт-Петербургские Ведомости», 1764).

В конце жизни Ломоносов был избран почетным членом Стокгольмской и Болонской академий наук. Ломоносов похоронен в Александро - Невской лавре.

Личная жизнь Ломоносова

С ноября 1736 года Михаил Ломоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урожденной Зергель). Через два с небольшим года, в феврале 1739-го, Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720—1766). 8 ноября 1739 года у них родилась дочь, получившая при крещении имя Екатерина-Елизавета.

26 мая 1740 года Михаил Ломоносов и Елизавета-Христина Цильх обвенчались в церкви реформатской общины Марбурга.

Сын М. В. и Е.-Х. Ломоносовых, родившийся в Германии 22 декабря 1741 года, и получивший при крещении имя Иван, умер в Марбурге в январе 1742 года (до 28 числа, когда был погребён).

В 1743 году (не позднее ноября) Елизавета-Христина Ломоносова с дочерью Екатериной-Елизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в Санкт-Петербург.

Первая дочь Ломоносовых умерла в 1743 году (о третьем их ребёнке, якобы также умершем, сведения недостоверны). 21 февраля 1749 года в Санкт-Петербурге у них родилась дочь Елена. Так как Михаил Васильевич не имел сыновей, линия рода Ломоносовых, которую он представлял, пресеклась.

Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна Ломоносова (1749—1772) вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова , домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II.

От брака Елены Ломоносовой и Алексея Константинова родился сын Алексей (ок. 1767—1814) и три дочери Софья (1769—1844), Екатерина (ок. 1771—1846) и Анна (ок. 1772—1864). Софья Алексеевна Константинова вышла замуж за Николая Николаевича Раевского-старшего, генерала,

героя Отечественной войны 1812 года.

Все дети, внуки, правнуки и последовавшие поколения, происходящие от Алексея Алексеевича и Елены Михайловны Константиновых, являются непрямыми потомками М. В. Ломоносова.

Следующая запись: Всё будет очень хорошо…

Лучшие публикации