РАЗГОВОР О НЕВЫРАЗИМОМ

+

- Друг мой… вся человеческая жизнь, если сорвать с неё всё лишнее, всю шелуху, сводится к одному страшному и в то же время единственному вопросу: что есть любовь?

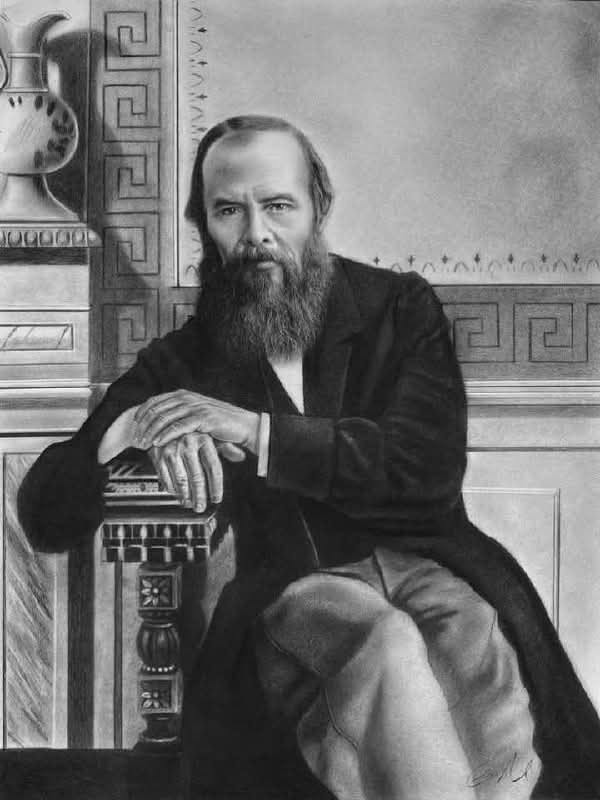

Фёдор Михайлович сел тяжело, будто на плечи его легло сразу всё прожитое - вся Сибирь, вся каторга, вся кровь и надежда человечества. Он закрывал глаза долго, как перед исповедью, и я почувствовал: сейчас он скажет не то, что надо, не то, что принято, а то, что невозможно не сказать, иначе - задохнётся.

- Я искал её, - протянул он тихо, - как ищут спасения: слепо, отчаянно, до боли в сердце. Искал в матери, в детях, в женщинах, в страдающих, в преступниках - да, в преступниках особенно. Их-то никто не любит. А ведь там, в самых низинах, часто живёт то, что выше всех наших благодатных мечтаний.

Он открыл глаза - и в этом взгляде было столько прожитой муки, что я не выдержал и отвёл свой.

- Ты помнишь Сонечку? - спросил он внезапно. - Ведь она… она, выброшенная, растоптанная - и всё же сумела любить. И не просто любить, а так, как будто и не она согрешила, а мир вокруг неё. Так любить может лишь тот, кто сам живёт на дне, но сердце его - тихое озеро, в которое Бог заглянул однажды и не отвернулся.

Он встал, прошёлся по комнате, словно некуда было деть внезапно вспыхнувшую боль.

- Любовь, - сказал он резко, - не начинается там, где нас любят. А там, где мы решаем любить. Мы сами. Сами! Безо всяких гарантий, без взаимности, без будущего… вот тогда она и начинается. Ты понимаешь? Там. Где человек перестаёт требовать и начинает отдавать. А это - мука. Настоящая. Такая же, как покаяние.

Он остановился, словно сражённый воспоминанием.

- В Сибири… там я понял много того, на что у столичного человека не хватает ни смирения, ни боли. Я видел убийц, которые ночью плакали над молитвенником. Видел разбойника, который дал мне свою последнюю корку… последнюю, понимаешь? И подал так осторожно, будто это было что-то святое. И я - я, гордый, уязвлённый тогда писатель - вдруг понял: любовь живёт везде, куда человек допускает хотя бы луч света. И даже самый закоснелый грешник хранит искру, которую можно разжечь.

Он сел рядом, почти вплотную, наклонился.

- Люди… ах, люди ведь совсем не знают, что такое любовь. Мы мечтаем, чтобы любили нас. Чтобы нас берегли, жалели, несли на руках. А сами? Сами - холод. Сами - страх. Мы бережём своё сердце, как скупец деньги: «Не отдам… вдруг разобьют». Но знаешь, в чём ужас? - Он прошептал почти в ухо. - Пока человек бережёт своё сердце, любовь в нём не родится. Она приходит только к тем, кто решился выйти безоружным - под удар.

Он вздрогнул, будто от собственной мысли.

- Потому-то князь Мышкин и казался всем идиотом. Да не он идиот - мы. Мы смеёмся над любовью, потому что она разоблачает нас. Любящий - всегда уязвим. Он готов простить, даже когда его унижают. Он готов отдать, даже когда ему не дают ничего взамен. Он, если надо, отдаст жизнь. Мир этого не терпит. Мир живёт выгодой, страхом, силой. И потому ненавидит любовь. И боится её.

Он долго молчал. Потом заметил почти устало:

- Любовь - не чувство. Чувства рождаются и умирают. Любовь - решение. Тихое. Простое. Но, Господи, как тяжело ему быть верным! Это аскеза, но аскеза не монашеская - куда суровее. Ведь в монастыре ты один борешься с собой… а в мире - с ближним, с обстоятельствами, с собственной гордыней, которая шепчет: «Ты прав. Ты лучше. С тобой поступили несправедливо… не прощай».

Он улыбнулся грустно.

- Но я понял: любовь всегда растёт из раны. Из боли. Из внутреннего распятия. Никогда - из комфорта. Никогда - из покоя. Если человек хоть раз полюбил по-настоящему, он уже и в аду будет помнить об этом свете. Даже если тот, кого он любил, разбил его сердце.

Он посмотрел на меня так, что мне стало стыдно за всё своё мелкое, затаённое, скрытое.

- «Любовь долготерпит», - повторил он. - А терпеть мы не умеем. Терпеть - значит жить для другого. Это почти подвиг. Но ведь любовь - и есть подвиг. Самый обыкновенный, самый ежедневный, самый святой.

Он взял в руки потрёпанный томик.

- Вот тот каторжник… страшный человек. А поделился со мной хлебом - так, будто преподал мне урок Евангелия. Я с тех пор понял: снизу, с глубины человеческого падения, любовь иногда виднее, чем сверху. Там, где люди благопристойны, воспитанны, «добродетельны»… там часто пустота. А внизу - искра. И если ты помог ей вспыхнуть - воскреснет человек. Целиком.

Он закрыл книгу и сказал тихо, как молитву:

- Любить - значит не осуждать. И не считать себя лучше. И не смотреть сверху вниз. В тот миг, когда мы почувствовали своё превосходство, - любовь исчезла. Осталось самолюбие. А самолюбие - первый шаг к духовной смерти.

Настала тишина. Такая, что слышно было моё собственное сердце.

Потом он произнёс:

- Любовь… это присутствие Бога в человеке. Это Его дыхание. Его свет. В «Песни Песней» сказано: «…ибо любовь сильна как смерть». А я скажу: сильнее. Потому что только любовь может воскресить человека из внутреннего небытия.

Он улыбнулся - светло, кротко, почти отечески.

- Пойми, друг мой… всё на свете - суета. Всё. Кроме любви. Вот это - правда. Единственная. Если хочешь прожить жизнь не напрасно - учись любить. Не разом. Не подвигами. А потихоньку. Каждый день. Прости. Отдай. Потерпи. Не требуй. Не держи засов на сердце. Пусть войдёт.

Он поднялся, взял перчатки, и уже на пороге сказал:

- И запомни: любовь дана только смиренным. Гордому она не даётся - он не может вынести её веса. И потому она кажется такой редкой… а ведь она возле каждого. Стоит лишь открыть сердце - и она войдёт.

Так он говорил мне тогда - тихо, будто исповедовался.

И я понял: человек, который прошёл всю ночь своей души и сохранил способность любить - уже свидетель о Свете.

+

І.Тихон

2008

.

"встречи с достоевским"

+

- Друг мой… вся человеческая жизнь, если сорвать с неё всё лишнее, всю шелуху, сводится к одному страшному и в то же время единственному вопросу: что есть любовь?

Фёдор Михайлович сел тяжело, будто на плечи его легло сразу всё прожитое - вся Сибирь, вся каторга, вся кровь и надежда человечества. Он закрывал глаза долго, как перед исповедью, и я почувствовал: сейчас он скажет не то, что надо, не то, что принято, а то, что невозможно не сказать, иначе - задохнётся.

- Я искал её, - протянул он тихо, - как ищут спасения: слепо, отчаянно, до боли в сердце. Искал в матери, в детях, в женщинах, в страдающих, в преступниках - да, в преступниках особенно. Их-то никто не любит. А ведь там, в самых низинах, часто живёт то, что выше всех наших благодатных мечтаний.

Он открыл глаза - и в этом взгляде было столько прожитой муки, что я не выдержал и отвёл свой.

- Ты помнишь Сонечку? - спросил он внезапно. - Ведь она… она, выброшенная, растоптанная - и всё же сумела любить. И не просто любить, а так, как будто и не она согрешила, а мир вокруг неё. Так любить может лишь тот, кто сам живёт на дне, но сердце его - тихое озеро, в которое Бог заглянул однажды и не отвернулся.

Он встал, прошёлся по комнате, словно некуда было деть внезапно вспыхнувшую боль.

- Любовь, - сказал он резко, - не начинается там, где нас любят. А там, где мы решаем любить. Мы сами. Сами! Безо всяких гарантий, без взаимности, без будущего… вот тогда она и начинается. Ты понимаешь? Там. Где человек перестаёт требовать и начинает отдавать. А это - мука. Настоящая. Такая же, как покаяние.

Он остановился, словно сражённый воспоминанием.

- В Сибири… там я понял много того, на что у столичного человека не хватает ни смирения, ни боли. Я видел убийц, которые ночью плакали над молитвенником. Видел разбойника, который дал мне свою последнюю корку… последнюю, понимаешь? И подал так осторожно, будто это было что-то святое. И я - я, гордый, уязвлённый тогда писатель - вдруг понял: любовь живёт везде, куда человек допускает хотя бы луч света. И даже самый закоснелый грешник хранит искру, которую можно разжечь.

Он сел рядом, почти вплотную, наклонился.

- Люди… ах, люди ведь совсем не знают, что такое любовь. Мы мечтаем, чтобы любили нас. Чтобы нас берегли, жалели, несли на руках. А сами? Сами - холод. Сами - страх. Мы бережём своё сердце, как скупец деньги: «Не отдам… вдруг разобьют». Но знаешь, в чём ужас? - Он прошептал почти в ухо. - Пока человек бережёт своё сердце, любовь в нём не родится. Она приходит только к тем, кто решился выйти безоружным - под удар.

Он вздрогнул, будто от собственной мысли.

- Потому-то князь Мышкин и казался всем идиотом. Да не он идиот - мы. Мы смеёмся над любовью, потому что она разоблачает нас. Любящий - всегда уязвим. Он готов простить, даже когда его унижают. Он готов отдать, даже когда ему не дают ничего взамен. Он, если надо, отдаст жизнь. Мир этого не терпит. Мир живёт выгодой, страхом, силой. И потому ненавидит любовь. И боится её.

Он долго молчал. Потом заметил почти устало:

- Любовь - не чувство. Чувства рождаются и умирают. Любовь - решение. Тихое. Простое. Но, Господи, как тяжело ему быть верным! Это аскеза, но аскеза не монашеская - куда суровее. Ведь в монастыре ты один борешься с собой… а в мире - с ближним, с обстоятельствами, с собственной гордыней, которая шепчет: «Ты прав. Ты лучше. С тобой поступили несправедливо… не прощай».

Он улыбнулся грустно.

- Но я понял: любовь всегда растёт из раны. Из боли. Из внутреннего распятия. Никогда - из комфорта. Никогда - из покоя. Если человек хоть раз полюбил по-настоящему, он уже и в аду будет помнить об этом свете. Даже если тот, кого он любил, разбил его сердце.

Он посмотрел на меня так, что мне стало стыдно за всё своё мелкое, затаённое, скрытое.

- «Любовь долготерпит», - повторил он. - А терпеть мы не умеем. Терпеть - значит жить для другого. Это почти подвиг. Но ведь любовь - и есть подвиг. Самый обыкновенный, самый ежедневный, самый святой.

Он взял в руки потрёпанный томик.

- Вот тот каторжник… страшный человек. А поделился со мной хлебом - так, будто преподал мне урок Евангелия. Я с тех пор понял: снизу, с глубины человеческого падения, любовь иногда виднее, чем сверху. Там, где люди благопристойны, воспитанны, «добродетельны»… там часто пустота. А внизу - искра. И если ты помог ей вспыхнуть - воскреснет человек. Целиком.

Он закрыл книгу и сказал тихо, как молитву:

- Любить - значит не осуждать. И не считать себя лучше. И не смотреть сверху вниз. В тот миг, когда мы почувствовали своё превосходство, - любовь исчезла. Осталось самолюбие. А самолюбие - первый шаг к духовной смерти.

Настала тишина. Такая, что слышно было моё собственное сердце.

Потом он произнёс:

- Любовь… это присутствие Бога в человеке. Это Его дыхание. Его свет. В «Песни Песней» сказано: «…ибо любовь сильна как смерть». А я скажу: сильнее. Потому что только любовь может воскресить человека из внутреннего небытия.

Он улыбнулся - светло, кротко, почти отечески.

- Пойми, друг мой… всё на свете - суета. Всё. Кроме любви. Вот это - правда. Единственная. Если хочешь прожить жизнь не напрасно - учись любить. Не разом. Не подвигами. А потихоньку. Каждый день. Прости. Отдай. Потерпи. Не требуй. Не держи засов на сердце. Пусть войдёт.

Он поднялся, взял перчатки, и уже на пороге сказал:

- И запомни: любовь дана только смиренным. Гордому она не даётся - он не может вынести её веса. И потому она кажется такой редкой… а ведь она возле каждого. Стоит лишь открыть сердце - и она войдёт.

Так он говорил мне тогда - тихо, будто исповедовался.

И я понял: человек, который прошёл всю ночь своей души и сохранил способность любить - уже свидетель о Свете.

+

І.Тихон

2008

.

"встречи с достоевским"

Следующая запись: Сходила тут на свидание. Писали-писали письма, решила посмотреть, что за писатель. Приезжаю в гости. ...

Лучшие публикации