Зяма из Соломенной сторожки

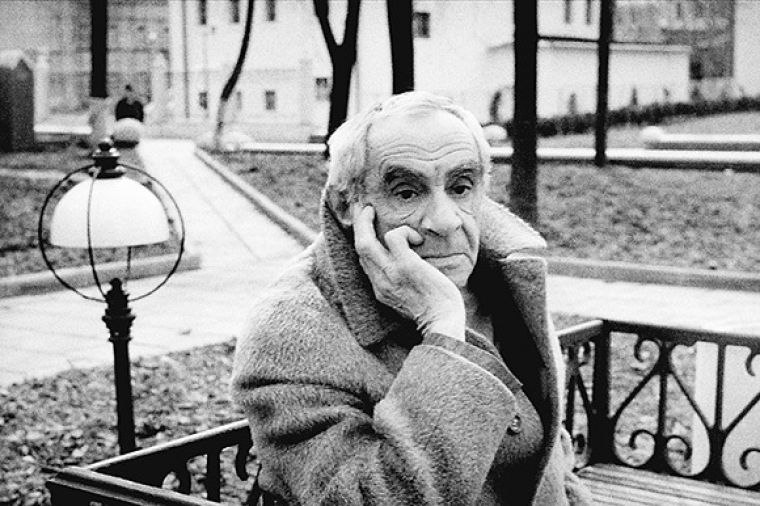

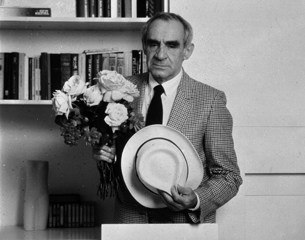

Он был лицом советского кино – трагик и комедиант, такой трепетный и ранимый, с полными грусти глазами и застенчивой интеллигентской улыбкой, но с заразительным смехом и чувством юмора, которые он пронёс через войну и сцену.

Эльдар Рязанов как-то спросил у Гердта: «Зямочка, скажи мне, пожалуйста, все думают, что ты – прирожденный интеллигент, элитарная, так сказать, кость, голубая кровь, артист, друг многих известных кумиров нашего века. А никто ведь, по сути дела, и не знает, что ты просто-напросто фэзэушник. Пролетарий…» «Фэзэушниками» называли учащихся фабрично-заводских школ.

Гердт родился в маленьком городке Себеж на границе Латвии, Белоруссии и России – население тогда насчитывало всего пять тысяч человек, и вполне мирно сосуществовали в городке три конфессии: евреи, православные и католики. Его отца звали Эфроим Храпинович – он был истово религиозным человеком, вовремя и очень искренне молился, чтил субботу – говорят, даже шнурков в этот день не завязывал. Гердт вспоминал, что он был то мелким служащим, то не слишком успешным предпринимателем, то сапожником, но за сердечную привязанность к религии горожане звали его «ребе». При этом он имел довольно широкие для тех времён взгляды. Например, сам настоял, чтобы и маленький Зяма, и его брат Борух учились не только в хедере, но и в русской школе.

Гердт говорил, что его детство прошло в строгости, и даже называл отца деспотичным, хотя с большой нежностью вспоминал, как тот выхаживал его маленького от воспаления лёгких: Зяма плыл в жару, но одним глазом подмечал ползущую по строгому отцовскому лицу слезу. Мать звали Рахиль Исааковна, она была из простой еврейской семьи и родилась в пригороде Себежа. Бедность не помешала ей освоить грамоту и чтение, чтобы читать детям сказки и стихи. У них дома стоял самый дешёвый прямострунный рояль, мать на слух подбирала мелодию к романсам, а иногда и сама сочиняла. В семье было четверо детей, и Зяма был самым младшим, самым любимым и балованным, у него были брат и две сестры.

Учился Зяма, как и положено гению, не очень. Директор школы обнаружил в нём только один дар и записал в аттестате: «Имеет склонность к драматической игре» – валял дурака школьник, одним словом, убедительно. Учитель литературы разглядел его любовь к поэзии, и будущее было определено. После упразднения черты оседлости молодые люди стремились уехать из своих местечек, уехал в Москву и Зяма Храпинович, ему тогда было 16. В Москве, на далёкой окраине, он жил с семьей старшей сестры на станции Соломенная сторожка и поступил в ФЗУ при Электрозаводе имени Куйбышева – это считалось очень престижно. Обнаружилось ещё одно дарование – он оказался хорошим электриком. Обучение было рассчитано на три года, но уже через два он выпустился дипломированным слесарем-электриком и направился прямиком в «Метрострой». Днём с большим удовлетворением монтировал электроподстанции, а после смены, даже не моясь, чтобы все видели рабочего, так перемазанным и садился в трамвай. Пролетарий – хозяин жизни – тогда было принято гордиться этим статусом.

Памятуя запись директора школы в аттестате, прикипев всем сердцем к мысли о театре, Зяма искал себя среди театральной тусовки долго и напористо. Примерно в районе 1933 года в магазинчике скупщика, куда он явился, чтобы продать свою шубу, Зяма увидел роскошную даму – та пришла продать что-то из своих вещей, чтобы купить билет на спектакль Мейерхольда «Лес». Ему 17 лет, а ей на вид лет 26 было, он решил произвести впечатление и пригласил красавицу на свидание. Адрес мэтра знали многие театралы тогдашней Москвы, у Зямы с этим тоже проблем не возникло. Он пришёл к Мейерхольду домой и прямо с порога выложил историю своей влюблённости, чем тронул мэтра до глубины души – тот взял лист бумаги и написал администратору театра записку: так мол и так, подателю сего прошу предоставить места в зрительном зале поближе к сцене. Зяма пришёл на свидание в перелицованной из старого пиджака курточке, а дама – в красивом платье с декольте, и от её вида у Зямы пересохло в горле. Он старался раствориться в её тени, пока они шли по фойе театра. Но тут люди вдруг стали расступаться, и Зяма увидел шествующего им навстречу Мейерхольда. «Мне в вас нужда, мой дорогой, как никогда! Вы знаете, три дня с утра до ночи пытаюсь к вам дозвониться, но это нереально!» – говорил он Зяме, а тот никак не мог поверить в происходящее. Однако же параллельно успевал отметить, как под восторженными взорами толпы выправляется его осанка, как дама смотрит на него с неподдельным интересом и уважением, а перелицованная курточка на плечах принимает вид горностаевой мантии. Так началась дружба с Мейерхольдом, по которой после убийства режиссёра Гердт горько тосковал. А свою главную любовь Гердт встретил много-много позже, её звали Татьяна Правдина, они встретились в 60-м, она была на 12 лет его моложе. У него это был третий брак, у неё – второй.

В 1939 году Зяма стал участником «Арбузовской студии», руководителями которой были Алексей Арбузов и Валентин Плучек. Тут произошла первая и вполне закономерная для артиста перемена: Залман Афроимович Храпинович стал Зиновием Ефимовичем Гердтом. По официальной легенде, фамилия Храпинович звучала недостаточно убедительно, а на носу был показ нескольких актов готовящейся пьесы представителям партийных ведомств, от которых зависела судьба студии. К выбору подошли сообща. Среди вариантов прозвучала фамилия известной тогда балерины Елизаветы Герд, но Арбузов предложил добавить «т» в окончание. Даже стихотворение родилось: «Это Зяма Храпинович, / Что от имени отрекся, / Ради клички сладкозвучной. / И как только он отрекся, / «Гердт» – прокаркал черный ворон, / «Гердт» – шепнули ветви дуба, / «Гердт» – заплакали шакалы, / «Гердт» – захохотало эхо. / И, услышав это имя, / Он разжег костер до неба / И вскричал: «Хвала природе! / Я приемлю эту кличку!..» Но Зямой он всё равно остался.

Его очень любили друзья, и он любил их и вообще людей. Некоторые даже считают, что Гердт был неразборчив в связях, другие же утверждают, что он, дескать, интересовался человеком во всех его проявлениях. При этом совсем не терпел людей непорядочных, был очень строг и требователен. Как-то Швейцер при Гердте перепутал Блока с Пастернаком, случайно, ну бывает же! С Гердтом сделалась культурная истерика: «Ноги моей больше не будет в этом доме! Здесь путают Блока с Пастернаком!..» Он очень гордился тем, что ни разу не опоздал ни на одну репетицию, и никогда за всю свою театральную карьеру не позволил себе выпить перед спектаклем и ста граммов водки. И, разумеется, тем, кто позволял себе такие вольности, а это была добрая половина любого театра, он спуску не давал.

Эта требовательность родом из любительских театральных студий, которые как раз входили в моду перед войной, а расцвели уже после её окончания. Дотошное знание литературы, театральных постановок и драматургии в целом, посещение выставок и прочих культурных мероприятий считалось неотъемлемой частью работы студийцев. Презрение к праздности и всяким злоупотреблениям было чуть ли не флагом студийного движения. Матвей Гейзер в своей книге о Зиновии Гердте приводит воспоминание Исайи Кузнецова, который рассказывал, что принципиальность и требовательность подчас выливались в забавные абсурдные ситуации. В какой-то момент студия перебралась под крышу клуба Наркомфина и там по соседству была бильярдная, куда частенько после репетиций наведывались Галич с Гердтом. Последнего однажды застукали за игрой на бильярде в то время, пока в студии шла репетиция, в которой он, вероятно, не принимал участия. И из студии исключили. Потом восстановили, но исключили Галича за то же, потом Кузнецова, потом всех опять вернули на свои места. Строгая старая школа.

3 февраля 1941 года в клубе трикотажной фабрики в Малом Каретном переулке состоялся их премьерный спектакль «Город на заре», для которого Гердт, как и остальные актёры, сам писал свою роль. Публика вышибла входные двери в первый день, их приладили на место, но в следующий показ зрители вышибли их вместе с коробкой. То ли культурный голод, то ли хилое строение клуба, но факт остаётся фактом – театр чуть не разнесли. После премьерного спектакля их обнимали лучшие режиссёры Москвы, хвалили и поздравляли с рождением – они произвели сенсацию. А студия с тех пор получила статус государственной.

Из войны он вышел инвалидом III группы. После нескольких тяжёлых операций одна нога стала короче другой на целых 8 сантиметров. Больше не мог позволить себе сцену – только театральную ширму, но умудрился даже кукол, которыми руководил, наделять чертами своего лица. Вспомните, один «Необыкновенный концерт» чего стоит с его Эдуардом Апломбовым. В кино его герой редко двигался на камеру, да и пожалуйста – зритель навсегда запоминал его удивительное, некрасивое, но бесконечно обаятельное лицо с густыми бровями, крупным носом и мягкими щеками. И голос. «Наша страна пережила, наверное, самую тяжёлую войну. Пройдёт ещё много времени, прежде чем мы сможем её забыть».

В 1945 году при поступлении на службу в театр кукол Сергея Образцова Гердт записал в короткой автобиографии своё настоящее имя – Залман Эфроимович Храпинович, а в графе «национальность» указал «еврей». Кроме того сообщил, что читает на английском и немецком языках, говорит на идише, и отметил, что «Репрессиям ни до, ни после революции не подвергался». Он говорил: «Наверное, есть чувство, которое надо в себе лелеять: жалость… или вина перед всеми. И то, что есть люди, которые за всю жизнь ни перед кем не извинились, не покаялись – это чудовищно». Репрессии не коснулись его самого, но за решёткой по обвинению в подготовке покушения на Сталина побывала его сестра, во времена «дела врачей» без работы остался брат. Другая сестра, Берта Храпинович, по приезде в Москву сделалась Евгенией Донской – «чтобы облегчить жизнь». А любимый племянник Владимир, выступая на студенческих конференциях, проклинал американскую демократию, обличал её за угнетение негров и учёных евреев, закрывая глаза на посадки евреев в СССР.

Чудовищна реальность с двойным дном – в жизни её обитателей правда, убеждения, клятвы легко просыпаются сквозь пальцы. Вот ведь и руководитель первой студии Гердта, тот самый Арбузов, друживший и с ним, и с Галичем, всю дорогу припрятывал неприязнь к поэзии Галича. Но спустя годы, в декабре 1971-го Арбузов открыто обвинял Галича в «антисоветской деятельности», после чего тот лишился членства в Союзе писателей СССР. Потом припомнилось, что дело не столько в стихах Галича, сколько в злопамятстве Арбузова, которого когда-то давно поэт не посчитал настоящим режиссёром. Несмотря на наличие своей собственной правды, все они, по мнению Гердта, были достойны сочувствия.

Алена Городецкая

Он был лицом советского кино – трагик и комедиант, такой трепетный и ранимый, с полными грусти глазами и застенчивой интеллигентской улыбкой, но с заразительным смехом и чувством юмора, которые он пронёс через войну и сцену.

Эльдар Рязанов как-то спросил у Гердта: «Зямочка, скажи мне, пожалуйста, все думают, что ты – прирожденный интеллигент, элитарная, так сказать, кость, голубая кровь, артист, друг многих известных кумиров нашего века. А никто ведь, по сути дела, и не знает, что ты просто-напросто фэзэушник. Пролетарий…» «Фэзэушниками» называли учащихся фабрично-заводских школ.

Гердт родился в маленьком городке Себеж на границе Латвии, Белоруссии и России – население тогда насчитывало всего пять тысяч человек, и вполне мирно сосуществовали в городке три конфессии: евреи, православные и католики. Его отца звали Эфроим Храпинович – он был истово религиозным человеком, вовремя и очень искренне молился, чтил субботу – говорят, даже шнурков в этот день не завязывал. Гердт вспоминал, что он был то мелким служащим, то не слишком успешным предпринимателем, то сапожником, но за сердечную привязанность к религии горожане звали его «ребе». При этом он имел довольно широкие для тех времён взгляды. Например, сам настоял, чтобы и маленький Зяма, и его брат Борух учились не только в хедере, но и в русской школе.

Гердт говорил, что его детство прошло в строгости, и даже называл отца деспотичным, хотя с большой нежностью вспоминал, как тот выхаживал его маленького от воспаления лёгких: Зяма плыл в жару, но одним глазом подмечал ползущую по строгому отцовскому лицу слезу. Мать звали Рахиль Исааковна, она была из простой еврейской семьи и родилась в пригороде Себежа. Бедность не помешала ей освоить грамоту и чтение, чтобы читать детям сказки и стихи. У них дома стоял самый дешёвый прямострунный рояль, мать на слух подбирала мелодию к романсам, а иногда и сама сочиняла. В семье было четверо детей, и Зяма был самым младшим, самым любимым и балованным, у него были брат и две сестры.

Учился Зяма, как и положено гению, не очень. Директор школы обнаружил в нём только один дар и записал в аттестате: «Имеет склонность к драматической игре» – валял дурака школьник, одним словом, убедительно. Учитель литературы разглядел его любовь к поэзии, и будущее было определено. После упразднения черты оседлости молодые люди стремились уехать из своих местечек, уехал в Москву и Зяма Храпинович, ему тогда было 16. В Москве, на далёкой окраине, он жил с семьей старшей сестры на станции Соломенная сторожка и поступил в ФЗУ при Электрозаводе имени Куйбышева – это считалось очень престижно. Обнаружилось ещё одно дарование – он оказался хорошим электриком. Обучение было рассчитано на три года, но уже через два он выпустился дипломированным слесарем-электриком и направился прямиком в «Метрострой». Днём с большим удовлетворением монтировал электроподстанции, а после смены, даже не моясь, чтобы все видели рабочего, так перемазанным и садился в трамвай. Пролетарий – хозяин жизни – тогда было принято гордиться этим статусом.

Памятуя запись директора школы в аттестате, прикипев всем сердцем к мысли о театре, Зяма искал себя среди театральной тусовки долго и напористо. Примерно в районе 1933 года в магазинчике скупщика, куда он явился, чтобы продать свою шубу, Зяма увидел роскошную даму – та пришла продать что-то из своих вещей, чтобы купить билет на спектакль Мейерхольда «Лес». Ему 17 лет, а ей на вид лет 26 было, он решил произвести впечатление и пригласил красавицу на свидание. Адрес мэтра знали многие театралы тогдашней Москвы, у Зямы с этим тоже проблем не возникло. Он пришёл к Мейерхольду домой и прямо с порога выложил историю своей влюблённости, чем тронул мэтра до глубины души – тот взял лист бумаги и написал администратору театра записку: так мол и так, подателю сего прошу предоставить места в зрительном зале поближе к сцене. Зяма пришёл на свидание в перелицованной из старого пиджака курточке, а дама – в красивом платье с декольте, и от её вида у Зямы пересохло в горле. Он старался раствориться в её тени, пока они шли по фойе театра. Но тут люди вдруг стали расступаться, и Зяма увидел шествующего им навстречу Мейерхольда. «Мне в вас нужда, мой дорогой, как никогда! Вы знаете, три дня с утра до ночи пытаюсь к вам дозвониться, но это нереально!» – говорил он Зяме, а тот никак не мог поверить в происходящее. Однако же параллельно успевал отметить, как под восторженными взорами толпы выправляется его осанка, как дама смотрит на него с неподдельным интересом и уважением, а перелицованная курточка на плечах принимает вид горностаевой мантии. Так началась дружба с Мейерхольдом, по которой после убийства режиссёра Гердт горько тосковал. А свою главную любовь Гердт встретил много-много позже, её звали Татьяна Правдина, они встретились в 60-м, она была на 12 лет его моложе. У него это был третий брак, у неё – второй.

В 1939 году Зяма стал участником «Арбузовской студии», руководителями которой были Алексей Арбузов и Валентин Плучек. Тут произошла первая и вполне закономерная для артиста перемена: Залман Афроимович Храпинович стал Зиновием Ефимовичем Гердтом. По официальной легенде, фамилия Храпинович звучала недостаточно убедительно, а на носу был показ нескольких актов готовящейся пьесы представителям партийных ведомств, от которых зависела судьба студии. К выбору подошли сообща. Среди вариантов прозвучала фамилия известной тогда балерины Елизаветы Герд, но Арбузов предложил добавить «т» в окончание. Даже стихотворение родилось: «Это Зяма Храпинович, / Что от имени отрекся, / Ради клички сладкозвучной. / И как только он отрекся, / «Гердт» – прокаркал черный ворон, / «Гердт» – шепнули ветви дуба, / «Гердт» – заплакали шакалы, / «Гердт» – захохотало эхо. / И, услышав это имя, / Он разжег костер до неба / И вскричал: «Хвала природе! / Я приемлю эту кличку!..» Но Зямой он всё равно остался.

Его очень любили друзья, и он любил их и вообще людей. Некоторые даже считают, что Гердт был неразборчив в связях, другие же утверждают, что он, дескать, интересовался человеком во всех его проявлениях. При этом совсем не терпел людей непорядочных, был очень строг и требователен. Как-то Швейцер при Гердте перепутал Блока с Пастернаком, случайно, ну бывает же! С Гердтом сделалась культурная истерика: «Ноги моей больше не будет в этом доме! Здесь путают Блока с Пастернаком!..» Он очень гордился тем, что ни разу не опоздал ни на одну репетицию, и никогда за всю свою театральную карьеру не позволил себе выпить перед спектаклем и ста граммов водки. И, разумеется, тем, кто позволял себе такие вольности, а это была добрая половина любого театра, он спуску не давал.

Эта требовательность родом из любительских театральных студий, которые как раз входили в моду перед войной, а расцвели уже после её окончания. Дотошное знание литературы, театральных постановок и драматургии в целом, посещение выставок и прочих культурных мероприятий считалось неотъемлемой частью работы студийцев. Презрение к праздности и всяким злоупотреблениям было чуть ли не флагом студийного движения. Матвей Гейзер в своей книге о Зиновии Гердте приводит воспоминание Исайи Кузнецова, который рассказывал, что принципиальность и требовательность подчас выливались в забавные абсурдные ситуации. В какой-то момент студия перебралась под крышу клуба Наркомфина и там по соседству была бильярдная, куда частенько после репетиций наведывались Галич с Гердтом. Последнего однажды застукали за игрой на бильярде в то время, пока в студии шла репетиция, в которой он, вероятно, не принимал участия. И из студии исключили. Потом восстановили, но исключили Галича за то же, потом Кузнецова, потом всех опять вернули на свои места. Строгая старая школа.

3 февраля 1941 года в клубе трикотажной фабрики в Малом Каретном переулке состоялся их премьерный спектакль «Город на заре», для которого Гердт, как и остальные актёры, сам писал свою роль. Публика вышибла входные двери в первый день, их приладили на место, но в следующий показ зрители вышибли их вместе с коробкой. То ли культурный голод, то ли хилое строение клуба, но факт остаётся фактом – театр чуть не разнесли. После премьерного спектакля их обнимали лучшие режиссёры Москвы, хвалили и поздравляли с рождением – они произвели сенсацию. А студия с тех пор получила статус государственной.

Из войны он вышел инвалидом III группы. После нескольких тяжёлых операций одна нога стала короче другой на целых 8 сантиметров. Больше не мог позволить себе сцену – только театральную ширму, но умудрился даже кукол, которыми руководил, наделять чертами своего лица. Вспомните, один «Необыкновенный концерт» чего стоит с его Эдуардом Апломбовым. В кино его герой редко двигался на камеру, да и пожалуйста – зритель навсегда запоминал его удивительное, некрасивое, но бесконечно обаятельное лицо с густыми бровями, крупным носом и мягкими щеками. И голос. «Наша страна пережила, наверное, самую тяжёлую войну. Пройдёт ещё много времени, прежде чем мы сможем её забыть».

В 1945 году при поступлении на службу в театр кукол Сергея Образцова Гердт записал в короткой автобиографии своё настоящее имя – Залман Эфроимович Храпинович, а в графе «национальность» указал «еврей». Кроме того сообщил, что читает на английском и немецком языках, говорит на идише, и отметил, что «Репрессиям ни до, ни после революции не подвергался». Он говорил: «Наверное, есть чувство, которое надо в себе лелеять: жалость… или вина перед всеми. И то, что есть люди, которые за всю жизнь ни перед кем не извинились, не покаялись – это чудовищно». Репрессии не коснулись его самого, но за решёткой по обвинению в подготовке покушения на Сталина побывала его сестра, во времена «дела врачей» без работы остался брат. Другая сестра, Берта Храпинович, по приезде в Москву сделалась Евгенией Донской – «чтобы облегчить жизнь». А любимый племянник Владимир, выступая на студенческих конференциях, проклинал американскую демократию, обличал её за угнетение негров и учёных евреев, закрывая глаза на посадки евреев в СССР.

Чудовищна реальность с двойным дном – в жизни её обитателей правда, убеждения, клятвы легко просыпаются сквозь пальцы. Вот ведь и руководитель первой студии Гердта, тот самый Арбузов, друживший и с ним, и с Галичем, всю дорогу припрятывал неприязнь к поэзии Галича. Но спустя годы, в декабре 1971-го Арбузов открыто обвинял Галича в «антисоветской деятельности», после чего тот лишился членства в Союзе писателей СССР. Потом припомнилось, что дело не столько в стихах Галича, сколько в злопамятстве Арбузова, которого когда-то давно поэт не посчитал настоящим режиссёром. Несмотря на наличие своей собственной правды, все они, по мнению Гердта, были достойны сочувствия.

Алена Городецкая

Следующая запись: ОБО ВСЕМ - 8 июля 2017 в 09:54

Лучшие публикации