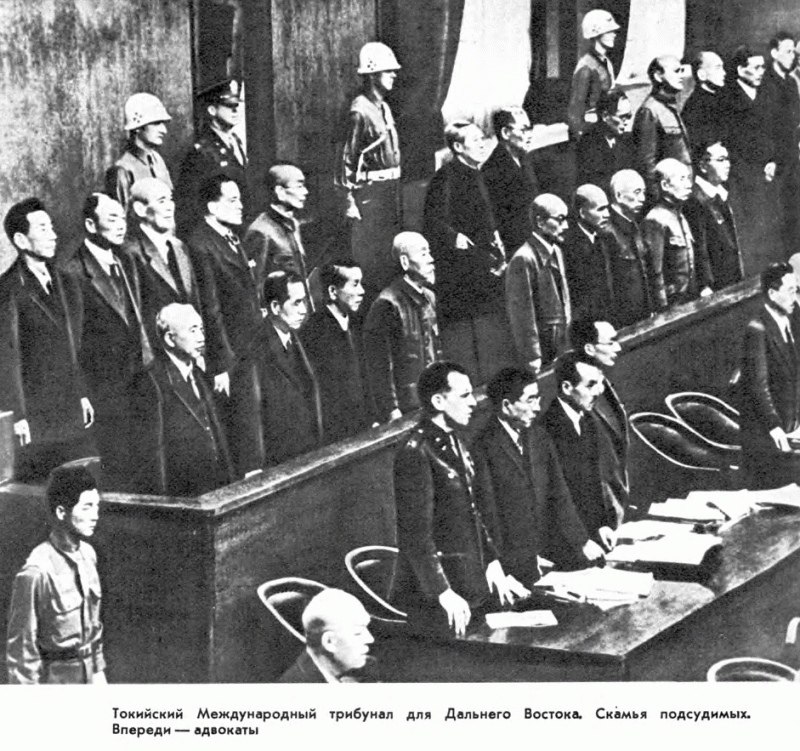

3 мая 1946 года в Токио (Япония) начался суд Международного военного трибунала для Дальнего Востока над 28 японскими военными и государственными деятелями, совершившими преступления против мира и человечности в ходе Второй мировой войны.

Для проведения процесса был сформирован специальный судебный орган, в состав которого вошли представители одиннадцати государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины.

В качестве обвиняемых к участию в процессе было привлечено 29 человек, главным образом из числа высшего военного и гражданского руководства Японской империи.

В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показания, из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован в целях реализации пункта 10 Потсдамской декларации, согласно которому «все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над пленными, должны понести суровое наказание». Актом о капитуляции правительство Японии согласилось с обязательностью Потсдамской декларации и обязалось выполнять все требования, которые предъявит Главнокомандующий союзными оккупационными войсками для её реализации.

Однако после капитуляции Японии среди союзников возникли серьёзные разногласия по поводу организации судебного процесса над военными преступниками. Несмотря на отсутствие консенсуса, Главнокомандующий союзными оккупационными войсками генерал Дуглас Макартур 11 сентября 1945 года распорядился начать аресты подозреваемых в совершении военных преступлений. Всего было задержано 28 человек — в основном члены кабинета министров генерала Хидэки Тодзио.

В обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех подсудимых и виновность каждого в отдельности. В заключении приводилось большое количество военных преступлений, таких как Нанкинская резня, Батаанский марш смерти и др.

В силу различных исторических обстоятельств Токийский процесс оказался непоследовательным и порой противоречивым в изобличении и наказании как военных, так и государственных преступников. Тысячи головорезов в военной амуниции, сеявшие смерть и разрушения в захваченных странах, все-таки ушли от возмездия. На скамье подсудимых оказались не все политики и генералы, направлявшие и поощрявшие убийц.

Предложения советского обвинителя о предании суду владельцев крупнейших предприятий военной промышленности были отклонены.

Тем не менее факты, установленные следствием, были настолько шокирующими, что судьи попросту не могли обойти их стороной. К маю 1942 года японские вооруженные силы захватили Гонконг, Малайю, Филиппины, Индонезию, Бирму, оккупировали Таиланд и вышли на подступы к Индии и Австралии. В ходе своих операций они крайне жестоко обращались с военнопленными: отрубали головы, закалывали штыками, сжигали людей заживо.

Решение о наказании японских военных преступников было ясно выражено в Потсдамской декларации 1945 г. В ходе дальнейших дипломатических переговоров между СССР, США, Великобританией, Китаем, Францией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Голландией было достигнуто соглашение о том, что главных японских военных преступников будет судить Трибунал, состоящий из представителей этих девяти государств. Позже к соглашению присоединились Индия и Филиппины.

Всего было 29 обвиняемых. Ёсукэ Мацуока (министр иностранных дел) и адмирал Осами Нагано умерли во время суда от естественных причин. Сюмэй Окава (философ, идеолог японского милитаризма) был признан невменяемым и исключён из числа подсудимых. Фумимаро Коноэ (премьер-министр Японии в 1937—1939 и 1940—1941 годах) покончил с собой накануне ареста, приняв яд.

Семеро обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение и казнены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Шестнадцать обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению; трое (Коисо, Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные тринадцать были помилованы в 1955 году. К двадцати годам заключения был приговорён Сигэнори Того — министр иностранных дел и министр по делам Великой Восточной Азии; умер в тюрьме в 1949 году. К семи годам заключения был приговорён Мамору Сигэмицу — посол в СССР; в 1950 году он был помилован.

Все не казнённые и не умершие в заключении осуждённые к 1955 году оказались на свободе. Двое из них вернулись к политической деятельности и занимали высокие посты в японском правительстве. Мамору Сигэмицу стал министром иностранных дел и первым представителем Японии в ООН. Приговорённый к пожизненному заключению Окинори Кая в 1963 году был министром юстиции, а ушёл из политики только в 1972 году.

Члены императорской семьи и разработчики бактериологического оружия, экспериментировавшие на военнопленных, получили иммунитет от судебного преследования.

Неприкосновенность императора Хирохито была единственной оговоркой акта о капитуляции и была распространена на всю семью. Во время процесса американцы и подсудимые японские генералы следили за тем, чтобы отвести все обвинения от семьи императора. Генерал Тодзио однажды оговорился: «Ни один японский подданный… не может действовать против воли императора». На следующем слушании Тодзио откорректировал высказывание: толчком к началу войны послужила «рекомендация Верховного командования», а «император, пусть и неохотно, лишь выразил своё согласие с уже принятым решением». Генерал Иванэ Мацуи, обвинённый в Нанкинской резне, давал крайне противоречивые показания, поскольку реальным виновником был принц Асака Ясухико. В конечном счёте Мацуи принял всю ответственность на себя.

Власти США по ходатайству генерала Макартура предоставили иммунитет также руководителю программы разработки биологического оружия Сиро Исии и его подчинённым. Это было сделано в обмен на их согласие предоставить американцам «абсолютно бесценную» информацию о насильственных биологических экспериментах над людьми.

Уже в 1948 году прекратилось возбуждение соответствующих уголовных дел, а в 1951 году японскому правительству было поручено заниматься реабилитацией военных преступников. К концу 1952 года из 210 288 лиц, подлежавших ответственности, было реабилитировано 201 574 человека.

В 1952 году в связи с вступлением в силу Сан-Францисского мирного договора была объявлена всеобщая амнистия. Последний из главных японских военных преступников, осужденных в 1948 году на пожизненное заключение, вышел на свободу в 1956 году.

Слухи о том, что прах осужденных Токийским Трибуналом удалось похитить и сохранить, жили в Японии всегда. А 16 августа 1960 года на вершине горы Микэнояма около города Нагоя был открыт памятник семи главным японским военным преступникам, повешенным в 1948 году. На нем высекли надпись: "Могила семи самураев-мучеников". При открытии памятника им были возданы надлежащие почести. В январе 1964 года были посмертно награждены примерно два миллиона японцев, погибших во Второй мировой войне. Переписываются учебники, в них участие Японии во Второй мировой войне изображается так, что вызывает официальные протесты государств, пострадавших от японской агрессии.

Для проведения процесса был сформирован специальный судебный орган, в состав которого вошли представители одиннадцати государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины.

В качестве обвиняемых к участию в процессе было привлечено 29 человек, главным образом из числа высшего военного и гражданского руководства Японской империи.

В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показания, из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован в целях реализации пункта 10 Потсдамской декларации, согласно которому «все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над пленными, должны понести суровое наказание». Актом о капитуляции правительство Японии согласилось с обязательностью Потсдамской декларации и обязалось выполнять все требования, которые предъявит Главнокомандующий союзными оккупационными войсками для её реализации.

Однако после капитуляции Японии среди союзников возникли серьёзные разногласия по поводу организации судебного процесса над военными преступниками. Несмотря на отсутствие консенсуса, Главнокомандующий союзными оккупационными войсками генерал Дуглас Макартур 11 сентября 1945 года распорядился начать аресты подозреваемых в совершении военных преступлений. Всего было задержано 28 человек — в основном члены кабинета министров генерала Хидэки Тодзио.

В обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех подсудимых и виновность каждого в отдельности. В заключении приводилось большое количество военных преступлений, таких как Нанкинская резня, Батаанский марш смерти и др.

В силу различных исторических обстоятельств Токийский процесс оказался непоследовательным и порой противоречивым в изобличении и наказании как военных, так и государственных преступников. Тысячи головорезов в военной амуниции, сеявшие смерть и разрушения в захваченных странах, все-таки ушли от возмездия. На скамье подсудимых оказались не все политики и генералы, направлявшие и поощрявшие убийц.

Предложения советского обвинителя о предании суду владельцев крупнейших предприятий военной промышленности были отклонены.

Тем не менее факты, установленные следствием, были настолько шокирующими, что судьи попросту не могли обойти их стороной. К маю 1942 года японские вооруженные силы захватили Гонконг, Малайю, Филиппины, Индонезию, Бирму, оккупировали Таиланд и вышли на подступы к Индии и Австралии. В ходе своих операций они крайне жестоко обращались с военнопленными: отрубали головы, закалывали штыками, сжигали людей заживо.

Решение о наказании японских военных преступников было ясно выражено в Потсдамской декларации 1945 г. В ходе дальнейших дипломатических переговоров между СССР, США, Великобританией, Китаем, Францией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Голландией было достигнуто соглашение о том, что главных японских военных преступников будет судить Трибунал, состоящий из представителей этих девяти государств. Позже к соглашению присоединились Индия и Филиппины.

Всего было 29 обвиняемых. Ёсукэ Мацуока (министр иностранных дел) и адмирал Осами Нагано умерли во время суда от естественных причин. Сюмэй Окава (философ, идеолог японского милитаризма) был признан невменяемым и исключён из числа подсудимых. Фумимаро Коноэ (премьер-министр Японии в 1937—1939 и 1940—1941 годах) покончил с собой накануне ареста, приняв яд.

Семеро обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение и казнены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Шестнадцать обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению; трое (Коисо, Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные тринадцать были помилованы в 1955 году. К двадцати годам заключения был приговорён Сигэнори Того — министр иностранных дел и министр по делам Великой Восточной Азии; умер в тюрьме в 1949 году. К семи годам заключения был приговорён Мамору Сигэмицу — посол в СССР; в 1950 году он был помилован.

Все не казнённые и не умершие в заключении осуждённые к 1955 году оказались на свободе. Двое из них вернулись к политической деятельности и занимали высокие посты в японском правительстве. Мамору Сигэмицу стал министром иностранных дел и первым представителем Японии в ООН. Приговорённый к пожизненному заключению Окинори Кая в 1963 году был министром юстиции, а ушёл из политики только в 1972 году.

Члены императорской семьи и разработчики бактериологического оружия, экспериментировавшие на военнопленных, получили иммунитет от судебного преследования.

Неприкосновенность императора Хирохито была единственной оговоркой акта о капитуляции и была распространена на всю семью. Во время процесса американцы и подсудимые японские генералы следили за тем, чтобы отвести все обвинения от семьи императора. Генерал Тодзио однажды оговорился: «Ни один японский подданный… не может действовать против воли императора». На следующем слушании Тодзио откорректировал высказывание: толчком к началу войны послужила «рекомендация Верховного командования», а «император, пусть и неохотно, лишь выразил своё согласие с уже принятым решением». Генерал Иванэ Мацуи, обвинённый в Нанкинской резне, давал крайне противоречивые показания, поскольку реальным виновником был принц Асака Ясухико. В конечном счёте Мацуи принял всю ответственность на себя.

Власти США по ходатайству генерала Макартура предоставили иммунитет также руководителю программы разработки биологического оружия Сиро Исии и его подчинённым. Это было сделано в обмен на их согласие предоставить американцам «абсолютно бесценную» информацию о насильственных биологических экспериментах над людьми.

Уже в 1948 году прекратилось возбуждение соответствующих уголовных дел, а в 1951 году японскому правительству было поручено заниматься реабилитацией военных преступников. К концу 1952 года из 210 288 лиц, подлежавших ответственности, было реабилитировано 201 574 человека.

В 1952 году в связи с вступлением в силу Сан-Францисского мирного договора была объявлена всеобщая амнистия. Последний из главных японских военных преступников, осужденных в 1948 году на пожизненное заключение, вышел на свободу в 1956 году.

Слухи о том, что прах осужденных Токийским Трибуналом удалось похитить и сохранить, жили в Японии всегда. А 16 августа 1960 года на вершине горы Микэнояма около города Нагоя был открыт памятник семи главным японским военным преступникам, повешенным в 1948 году. На нем высекли надпись: "Могила семи самураев-мучеников". При открытии памятника им были возданы надлежащие почести. В январе 1964 года были посмертно награждены примерно два миллиона японцев, погибших во Второй мировой войне. Переписываются учебники, в них участие Японии во Второй мировой войне изображается так, что вызывает официальные протесты государств, пострадавших от японской агрессии.

Следующая запись: Организатор ликвидации Троцкого и не только... 3 мая 1981 года скончался Наум Исаакович Эйтингон — ...

Лучшие публикации